Astrid Whettnall - « J’ai échappé aux rôles clichés de ‘mère de’ ou ‘femme de’ » …

Astrid Whettnall

« J’ai échappé aux rôles clichés de ‘mère de’ ou ‘femme de’ » …

Mots : Servane Calmant

Photo : Sylvia Galmot

Saluée pour sa récente performance dans la mini-série « De Grâce », tragédie familiale ancrée dans le monde des dockers, la pertinente Astrid Whettnall sera à l’affiche d’une nouvelle série-événement, «Winter Palace», épopée du premier palace en montagne diffusée sur Netflix cet hiver. Papote avec une actrice belge inclassable.

Winter Palace, cette série télévisée suisse ambitieuse sera diffusée prochainement sur Netflix. Quel est son pitch ? Nous sommes en 1899, André Morel, jeune hôtelier visionnaire, rêve de créer le tout premier palace alpin 5 étoiles d’hiver. Pour réussir ce pari fou, il s’allie à un aristocrate britannique… A l’heure où je vous parle, « Winter Palace » est en compétition au Festival de la fiction de la Rochelle. C’est donc une fresque très attendue, en effet. Elle est inspirée de faits réels et réalisée par Pierre Monnard (à qui l’on doit notam-ment la série « Hors-Saison » – nda). Les personnages qui peuplent l’hôtel affichent tous un profil très différent, ce qui permet à « Winter Palace » d’offrir aux spectateurs une analyse sociologique pertinente des différentes strates sociales… Pour ma part, je joue une aristocrate autrichienne qui se prend pour une grande artiste internationale. C’est un personnage extravagant dans une série-chorale divertissante qui mêle avec brio ambition, amour, féminisme aussi, et une touche d’intrigue policière. Le tout tourné dans des pala-ces historiques de Montreux, en costumes d’époque. Cet hiver, préparez-vous à être ébloui.e…

Le luxe des palaces vous fait-il rêver ? Honnêtement, non. Je suis plutôt « roots », mais j’ai adoré tourner dans le cadre enchanteur des Alpes suisses.

Vous jonglez entre ciné et télé. Prochainement, vous serez à l’affiche de « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan », un long-métrage de Ken Scott, et vous venez d’achever le tournage de la série « La rebelle, les aventures de la jeune Georges Sand ». On dit qu’un film serait l’œuvre d’un cinéaste ; une série, le fruit d’un scénariste. Qu’en pensez-vous ? Les règles ont bien changé avec l’essor des plateformes comme Netflix ou Amazon Prime Video. Aujourd’hui, on parle volontiers de séries d’auteur/d’autrice. J’ai récemment tourné dans des séries comme « Baron noir » ou « De Grâce » où le scénario est excellent et où l’univers visuel est également très marqué. Mais c’est vrai que pour tenir une série sur plusieurs saisons, il faut un « page turner », des rebondissements captivants, sans quoi…

Le principal atout du format série pour un acteur/actrice ? Le luxe de pouvoir développer un personnage dans le temps et de l’emmener dans mille et une aventures …

Est-il aisé de passer d’un format à l’autre ou est-on vite catalogué ? Heureusement, j’ai commencé par le cinéma. Plus sérieusement, aujourd’hui, la frontière entre cinéma et télévision est ténue, pour peu évidemment que l’acteur/actrice fasse les bons choix. J’ai eu la chance de jouer tellement de rôles différents, qu’on arrive difficilement à me cataloguer.

Votre Magritte pour « La route d’Istanbul » de Rachid Bouchareb (où Astrid joue le rôle d’une mère qui part au Moyen-Orient à la recherche de sa fille radicalisée) a-t-il changé votre carrière ? C’est toujours difficile de mesurer l’impact d’un prix. Une certitude : le Magritte apporte un coup de projecteur sur le film lauréat et ses interprètes. C’est aussi un gage de confiance pour un producteur, notamment international.

En France, à peine 6 % des actrices de plus de 50 ans décrochent des rôles. Que vous inspire ce constat ? C’est un constat alarmant mais pas surprenant. Ce phénomène de déclassement touche aussi les productrices, les réalisatrices, les techniciennes, et plus largement les femmes en entreprise. Mais je suis convaincue que quand la vieille garde sera partie, la nouvelle génération saura déconstruire cette discrimination. Elle a déjà commencé.

Vous semblez plutôt épargnée par ce déclassement … C’est vrai ! J’ai débuté ma carrière cinématographique vers 40 ans, donc le petit milieu du cinéma n’a pas eu le temps de me voir vieillir… (rires). Paradoxalement, on me propose aujourd’hui des rôles plus intéressants et variés qu’à mes débuts. Grâce à des réalisateurs comme Rachid Bouchared et Vincent Lannoo qui m’ont offert des personnages forts, j’ai échappé aux rôles clichés de « mère de » ou « femme de ». La nouvelle génération réalise des films sur la société d’aujourd’hui, expurgée des valeurs patriarcales. Tant mieux pour nous, les actrices et les femmes.

Qu’avez-vous découvert sur vous-même grâce à vos rôles ? Chaque rôle m’offre un nouveau regard, une nouvelle perspective sur le monde. J’ai une seule vie, mais avec le cinéma, j’en vis des centaines par procuration.

Un réalisateur belge avec lequel vous rêveriez de travailler ? Ils sont nombreux ! Lukas Dhont, Bouli Lanners, Delphine Girard, sans distinction nord-sud. J’adore le cinéma belge. Il est à l’image de notre pays, honnête, authentique, sincère, jamais pompeux, et résolument ouvert sur le monde.

Salomé Dewaels - « L’éclectisme, j’y tiens, il me nourrit »

Salomé Dewaels

« L’éclectisme, j’y tiens, il me nourrit »

Mots : Servane Calmant

Photo : Sarah Salazar

Révélée par «Illusions perdues» de Xavier Giannoli, Salomé Dewaels s’invite sur nos petits écrans avec «Ça, c’est Paris !», nouvelle série de Dominique Besnehard, l’homme derrière «Dix pour cent». L’actu de l’actrice bruxelloise de 27 ans se bouscule également sur grand écran. Rencontre avec une jeune femme qui a le vent en poupe.

Salomé Dewaels monte sur les planches dès 8 ans, en voyant jouer ses sœurs. C’est pourtant à l’écran (le petit et le grand) qu’elle se fait un nom. A 25 ans, elle multiplie les collaborations, séduit le public et la critique avec son interprétation dans la mini-série franco-belge, «L’Absente» de Karim Ouaret, et dans «Illusions perdues» de Xavier Giannoli qui lui vaut une nomination aux César et aux Magritte, dans la catégorie Meilleur espoir féminin. C’était en 2022. Depuis, le Meilleur espoir a encore fait du chemin…

Du haut de vos 27 printemps, vous avez déjà donné la réplique à Cécile de France, Sara Forestier, Mathilde Seigner, François Damiens, Gérard Depardieu, Bouli Lanners, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Sergi Lopez, Albert Dupontel … Avez-vous la sensation que tout va très vite ? Trop vite ? Ou que vous tenez un bon rythme de croisière ? Je tiens le bon rythme. Mon succès actuel est le fruit d’années de travail. J’ai commencé à 14 ans en poussant la porte du court-métrage et aujourd’hui, il est vrai, je joue avec des actrices et acteurs que j’admire. Derrière cette réussite, se cachent également des castings qui n’ont pas marché et, heureusement, beaucoup de belles rencontres…

Le jeu (théâtral et cinématographique) vaut-il la chandelle ? Oh oui, c’est un métier de passions et vivre de sa passion est un énorme privilège. C’est sur un plateau de cinéma que je me sens le plus épanouie. Evidemment, il y a des hauts et des bas.

Quels sont-ils ces moments merveilleux ? Quand le film est terminé et que l’équipe va à la rencontre du public, lors d’une avant-première ou d’un festival. Etre à l’écoute du ressenti des gens, de leurs émotions, rebooste énormément quand je suis traversée par toutes sortes de doutes.

Pourquoi doutez-vous parfois ? Quand je reçois moins de propositions, je me demande si le cinéma veut encore de moi. Ce ne sont pas des moments très joyeux.

Etes-vous une bosseuse ou une actrice instinctive, voire un peu des deux ? Les deux. J’aborde mes rôles avec beaucoup de spontanéité mais je bosse énormément aussi, c’est dans mon tempérament.

Vous avez toujours revendiqué votre attachement à la Belgique. Mais combien de fois prenez-vous le TGV pour Paris par semaine ? Une fois par semaine, en moyenne, pour des rendez-vous et des castings. Au début de ma carrière, j’ai travaillé avec des réalisateurs belges, puis les bonnes opportunités sont venues de France … Mais je reste une actrice belge qui travaille à Paris, et c’est plutôt un atout. Souvent j’entends : «les Belges sont trop sympas» ou «Les meilleur(e)s acteurs/trices français(es) sont des Belges» … Cela me fait rire, car il fut une époque où le Belge était le sujet favori des blagues françaises… Désormais, le talent des Belges est reconnu. Et, par contrecoup, quand un Belge connaît le succès en France, il réussit alors en Belgique…

A Bruxelles, vous reconnaît-on dans la rue ? Pas forcément. Mais je ne boude pas mon plaisir à être complimentée pour tel ou tel rôle lors des festivals…

En décembre prochain, vous vous invitez dans notre petit écran (sur La Une-RTBF puis sur France 2) avec «Ça, c’est Paris !», la nouvelle série produite par Besnehard («Dix pour cent»). Dites-moi tout. C’est une fiction sur le monde du cabaret. Gaspard – Alex Lutz, le rôle principal – a hérité d’un cabaret mythique et flamboyant mais il n’a pas réussi à perpétuer la notoriété de l’établissement. Un nouvel investisseur entre en jeu… Il s’agit d’un récit choral où, à l’instar de «Dix pour cent», tous les personnages s’entrecroisent et sont importants. J’incarne une jeune danseuse belge de revue. C’est un rôle qui a demandé une énorme préparation physique, de la danse, du sport.

Le scénario est-il aussi piquant que celui de «Dix pour cent» ? Oh oui, la série est truffée de situations incongrues et portée par des personnages excentriques et par des guest-stars qui jouent leur propre rôle, notamment Monica Bellucci. Le scénario se révèle drôle et touchant à la fois, car il porte un véritable regard sur notre société.

Quelle est le reste de votre actu ? Je fais le grand écart, car je n’ai nullement l’intention de me cantonner à un seul registre cinématographique. Donc après «Ça, c’est Paris !», j’ai accepté avec enthousiasme des projets fort différents : «Une fille sans histoire» un drame d’auteur émouvant de Nicolas Keitel avec Cécile de France. Ensuite, il y aura «Nino» de Pauline Loques et le rôle principal dans un film d’époque, «l’Ile de la Demoiselle» de Micha Wald.

Carine Doutrelepont - L’image comme écriture du monde

Carine Doutrelepont

L’image comme écriture du monde

Mots : Olivia Roks

Photos : Carine Doutrelepont

Avocate reconnue, Carine Doutrelepont est également une photographe talentueuse et passionnée. Inspirée par la nature et la diversité humaine, elle parcourt la terre en quête de découvertes et de richesses. Une exposition à La Boverie à Liège et un nouvel ouvrage dévoilent son travail qui nous fait naviguer entre réalisme et imaginaire, un art photographique teinté de poésie.

Comment est né votre amour pour la photo ? Plusieurs facteurs m’ont poussée vers la photographie. Ma fille cadette en est passionnée et je m’y suis intéressée grâce à elle. Depuis toute jeune, je suis une amoureuse de littérature, de poésie. Selon moi, la photo est une forme d’écriture, l’image remplace les mots, elle apporte une plus grande sensation de couleur. Mon métier m’a également amenée à l’art photographique, je suis avocate en droit des médias et des droits fondamentaux où l’image est omniprésente. Et il y a bien entendu aussi l’héritage de mon père, un homme passionné par les pierres et la géologie, devenu archéologue à un âge où d’autres songeraient plutôt à la retraite. Tant d’influences et d’inspirations qui m’ont amenée, il y a environ une dizaine d’années, à manier moi-même cette image, à écrire autrement, à me laisser emporter par l’émotion que la photographie peut susciter.

Tant d’émotions émanent d’ailleurs de vos clichés… Qu’est-ce que vous apporte l’art de photographier ? La photographie est bien plus qu’un simple métier ou un art visuel. C’est pour moi un engagement, une façon de vivre, une manière de percevoir le monde dans tout son éclat et sa complexité. Capturer des images est une chose, mais rencontrer des êtres, comprendre de nouvelles cultures ou univers, en partager les scènes et la richesse de la différence, découvrir des paysages, en est une autre. Ensuite, il y a l’envie de partager et de transmettre, de capter ces instants éphémères qui racontent tant du monde, des petites choses de la vie aux somptuosités de la nature et du vivant dans son ensemble. C’est aussi plaider, avec douceur, la nécessité d’en prendre soin et de protéger sa beauté et sa diversité. Autrement dit, photographier, c’est explorer, découvrir, se laisser surprendre. C’est une perpétuelle aventure et une invitation renouvelée à se dépasser, à repousser les limites et à voir au-delà des apparences. Communiquer l’envie de prendre soin de la nature, car prendre soin d’elle, c’est prendre soin de nous et favoriser le vivre-ensemble.

Justement la nature est presque omniprésente dans vos clichés et vous semblez affectionner particulièrement les terres volcaniques… J’ai commencé avec la photo de paysage, mais j’ai évolué vers des scènes de rue, vers des photos d’habitants, des fêtes sacrées indiennes. J’aime la convergence des univers. J’ai un intérêt particulier pour les terres volcaniques qui sont pour moi le reflet de nos façons d’être, elles sont un miroir pour nous. Extrêmement colorées, elles ont une intensité particulière… Chaque paysage est une leçon d’humilité. Que ce soit les vastes étendues glacées du Nord ou les forêts luxuriantes des tropiques, la nature a cette capacité à nous rappeler notre place dans le monde. Photographe, je me sens souvent comme une simple messagère, une interprète de la beauté brute qui nous entoure. Bien sûr, des rencontres marquantes avec des cultures qui vivent en harmonie avec la nature et qui sont baignées de spiritualité m’ont progressivement appris à voir le monde autrement. Je songe aux Mongols, aux Hawaïens ou encore aux Amérindiens Kogis en Colombie. Leur respect, leur vénération pour la terre et ses ressources m’ont touchée et certaines de mes photos en témoignent. Toutes ces expériences très colorées ont renforcé mon désir de transmettre, par l’image, l’importance de préserver ces trésors. La photographie n’est pas seulement une question d’esthétique, mais une manière de témoigner de la beauté fragile de notre planète, de capturer ces moments éphémères où l’homme et la nature ne font plus qu’un. Mon travail est une ode à la nature et à l’humain qui en fait partie, une invitation à la contempler, à la respecter, et surtout, à la préserver.

Comment voyez-vous l’évolution de la photographie de nature avec les nouvelles technologies, comme les drones ou l’intelligence artificielle ? L’IA, les drones, sont des outils, des processus industriels, mais ce ne sont pas des créations, ce ne sont pas des œuvres selon moi. L’intention photographique, la personnalité du photographe, n’apparaissent pas dans l’IA. Rien de tel que d’avoir son appareil, son boîtier entre les mains. Pour les prises en hauteur, je n’utilise pas de drones, mais je photographie depuis de petits avions.

Vos merveilleux clichés sont désormais à découvrir à La Boverie mais également dans un bel ouvrage. Dites-nous en plus… Oui, j’expose à La Boverie jusqu’au 10 novembre. L’exposition se nomme Brûlures. On y contemple l’intensité et la fusion présentes dans les terres volcaniques qui se retrouvent étrangement dans les fêtes indiennes de Holi et de Divali célébrant le renouveau ou la renaissance, la victoire du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres. L’exposition souhaite amener le visiteur à entrer dans des univers qui convergent. Je souhaite susciter des énergies positives, une curiosité… Au fil de l’exposition, la lumière évolue, on débute avec la lumière à la fois douce et intense du matin pour terminer avec la luminosité veloutée du soir. Un cheminement, un rythme s’installe. La lumière règne en souveraine sur les images, elle leur donne vie, profondeur et mystère. Quant au livre « Éphémère : éternelle renaissance » aux éditions La Martinière, c’est un ouvrage de photos, ponctué de textes de ma plume, mais aussi du poète Bernard Tirtiaux ainsi que de mes notes issues de mon carnet de route.

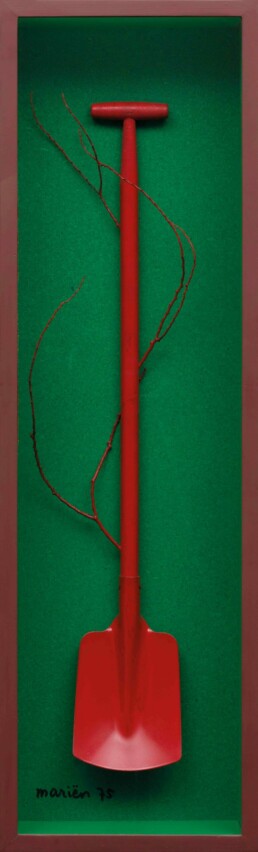

Un siècle de surréalisme belge - Deux expositions majeures pour célébrer un mouvement révolutionnaire

Un siècle de surréalisme belge

Deux expositions majeures pour célébrer un mouvement révolutionnaire

Mots : Ariane Dufourny

Photos : DR

À l’occasion du centenaire du surréalisme, deux expositions d’envergure se tiennent simultanément chez nous. À Mons, le Cap/ Musée des Beaux-Arts propose une réflexion approfondie sur l’héritage subversif du surréalisme, tandis qu’à La Boverie de Liège, l’œuvre fascinante de Paul Delvaux est mise à l’honneur. Une occasion unique de découvrir, ou redécouvrir, ce mouvement révolutionnaire à travers les regards croisés d’un maître du surréalisme et d’une exposition plus théorique.

En 1924, le Français André Breton publie le « Manifeste du surréalisme » qui trouve, la même année, un écho particulier en Belgique. Des figures comme Paul Nougé, René Magritte, Louis Scutenaire et E.L.T. Mesens vont jouer un rôle essentiel dans la diffusion et l’adaptation de cette avant-garde, tout en se distinguant pour-tant du surréalisme français. Dans notre pays, le mouvement s’est en effet construit autour de la notion d’« objet bouleversant », un concept qui exprime à la fois un rejet des conventions artistiques et une recherche d’impact direct sur la réalité. Il y a cent ans, s’amorce ainsi une aventure qui bouleverse profondément les codes poétiques, esthétiques et philosophiques de l’époque…

Le surréalisme : Bouleverser le réel au Cap

L’exposition « Le surréalisme : bouleverser le réel », qui se tient du 19 octobre 2024 au 16 février 2025, au Musée des Beaux-Arts de Mons, invite à une réflexion sur la nature profondément subversive du surréalisme. Le parcours met en lumière la manière dont les artistes surréalistes des années 1920 et 1930 ont chamboulé les conventions visuelles, langagières et idéologiques de l’époque. Les œuvres présentées explorent l’impact de ce mouvement révolutionnaire en Belgique, où il s’est particulièrement développé autour du concept d’« objet bouleversant ». L’exposition permet de comprendre comment ces artistes ont repoussé les limites de l’art traditionnel, questionnant la réalité à travers des créations surprenantes et déroutantes.

Les Mondes de Paul Delvaux : Une redécouverte à La Boverie

En parallèle, à La Boverie de Liège, l’exposition qui se tient du 4 octobre 2024 au 16 mars 2025, célèbre l’un des plus grands maîtres du surréalisme belge, Paul Delvaux. Cette rétrospective inédite invite à redécouvrir l’univers unique de l’artiste, connu pour ses scènes énigmatiques où se croisent femmes, gares et paysages mystérieux. L’événement rassemble un ensemble d’œuvres rarement exposées ensemble, y compris des peintures, dessins et objets, qui offrent une immersion profonde dans l’imaginaire foisonnant de Delvaux.

En plus de dévoiler la richesse de son œuvre, cette exposition crée des dialogues fascinants entre Delvaux et d’autres artistes de son époque, éclairant ainsi les influences qui ont façonné son travail. Ce rendez-vous est une occasion rare de contempler de près l’œuvre poétique et troublante de cet artiste majeur, dont l’approche symbolique et onirique continue d’inspirer et de fasciner. Une étape incontournable pour tous ceux qui souhai-tent s’immerger dans l’univers du surréalisme belge à travers le prisme d’un de ses plus grands représentants.

Stéphanie Crayencour - « Perdre mon frère a marqué le point de départ de ce livre et de ma véritable histoire d’amour avec lui »

Stéphanie Crayencour

« Perdre mon frère a marqué le point de départ de ce livre et de ma véritable histoire d’amour avec lui »

Mots : Barbara Wesoly

Photo : Gaetan Chekaiban

D’elle, on connaissait le parcours de comédienne, dont la présence solaire s’épanouissait au cinéma comme à la télévision, et sa carrière entre Bruxelles et Paris. Cette fois, Stéphanie Crayencour délaisse les projecteurs pour l’écriture et nous livre « Le Papillon d’Or ». Un récit vibrant et intime, autant qu’un cheminement initiatique abordant la mort, l’invisible et la spiritualité, entamé après le suicide de son frère Maxime.

Cet ouvrage, vous le dédiez à Max, votre frère, qui « par sa mort vous a fait renaître ». Qu’en espériez-vous en débutant ces pages ? Depuis tout petit, mon frère voyait et ressentait ce qui bien souvent restait inaccessible aux autres. Il nourrissait une forme de quête de vérité, un lien particulier à l’invisible aussi. Son départ a laissé en moi une douleur et une absence immenses, mais aussi le besoin de me rapprocher de lui en reprenant son exploration là où il l’avait laissée. Il a mis fin à ses jours alors qu’il était en train d’écrire un livre abordant la mort, l’inexpliqué, les états de conscience et la métaphysique. Des questions auxquelles je n’étais jusqu’alors pas vraiment familière. J’a, en parallèle, commencé à percevoir sa présence partout, au travers de phénomènes déconcertants et extraordinaires, qu’il était essentiel pour moi de tenter de comprendre, notamment par des échanges avec des anthropologues, des philosophes, des psychologues, des auteurs, des théologiens… Cela a débuté par un podcast La fille de Gérald, pour devenir finalement un livre. Et cette exploration a totalement transformé ma vision de l’existence comme de la mort. Je savais qu’écrire ces pages représenterait une profonde mise à nu, mais j’avais la conviction que si ce témoignage pouvait aider d’autres individus, leur apporter une part de réponses ou ne serait-ce que leur faire du bien, je me devais de le partager.

Quel était avant celui-ci, votre rapport à l’écriture ? Vous que l’on connaissait jusqu’alors par votre parcours d’actrice, des films d’Eric Rohmer à Jean-Marie Poiré ou Solange Cicurel ? S’il y a 5 ans, on m’avait affirmé que j’écrirais un livre, je ne l’aurais jamais cru. Je ne m’en sentais pas les épaules. J’ai Marguerite Yourcenar pour grand-tante. S’inscrire dans les pas d’une telle dame représentait une fameuse pression. Et puis, cela s’est fait comme une évidence. Cet ouvrage m’a aussi conforté dans l’idée que la vie a toujours des projets pour nous. Perdre mon frère a ainsi marqué le point de départ de ma véritable histoire d’amour avec lui.

Au moment du décès de Maxime, alors que vous l’ignoriez encore, vous faisiez le pacte avec vous-même de « travailler avec la mort ». Achève-t-on jamais un tel processus ? C’est une question complexe. Dès l’enfance, j’ai eu une peur viscérale de la mort. Au moment du départ de Max, j’étais encore en thérapie pour tenter de m’en détacher. J’ai pris cet engagement durant la nuit qui a suivi son suicide, dont je ne savais rien, après une crise d’angoisse. Je me suis fait la promesse de me libérer de mes craintes ainsi qu’à cette vision glaciale et taboue propre à nos sociétés. Grâce aux enseignements de mes recherches, je peux désormais relier la mort à une évolution fondamentale, inhérente à notre condition d’êtres humains et y percevoir une forme de beauté.

Il y a, on le sent, un avant et un après ce livre dans votre histoire personnelle. Est-ce aussi le cas pour votre carrière de comédienne ? Oui, définitivement. C’est un métier magnifique, mais être actrice, c’est attendre et espérer la validation d’autrui. Aujourd’hui j’ose rêver grand. J’aimerais créer des scénarios, réaliser des films et j’ai débuté l’écri-ture d’un deuxième ouvrage autour de la femme, du corps et de l’héritage qui nous est transmis.

Vous êtes devenue maman durant l’écriture de du “Papillon d’Or”. Qu’espérez-vous transmettre à votre fille de cet apprentissage et de cette vision de l’existence réenchantée, que vous expliquez au fil du récit ? J’ai réalisé les podcasts pendant que j’étais enceinte et commencé l’écriture du livre alors qu’elle avait trois mois. Ma fille m’a d’une certaine façon accompagnée sur ce chemin. Elle a transformé ma vision du monde. Je redécouvre tout par ses yeux. Elle peut demeurer en admiration devant l’ombre des feuilles ou passer vingt minutes à observer la marche d’un escargot. Tout est chance. C’est elle, au fond, le véritable réenchantement.

Préfaçant votre ouvrage, Didier Van Cauwelaert affirme : « Interpréter dans tous les sens du terme la mort de son frère était peut-être le rôle de sa vie ». Le ressentez-vous ainsi aujourd’hui ? J’ai eu de tels frissons en découvrant ses mots. Je ne peux encore le dire. Peut-être d’ici quarante ans, lorsque j’aurai le recul suffisant pour le savoir. J’ai en tout cas une immense gratitude pour ce chemin parcouru.

Le Papillon d’Or, Stéphanie Crayencour, aux éditions Animae.

Nicolas Bets « L’essence d’une photographie, c’est une personnalité, une aura, bien plus qu’une technique »

Nicolas Bets « L’essence d’une photographie, c’est une personnalité, une aura, bien plus qu’une technique »

Mots : Barbara Wesoly

Photos : Nicolas Bets

Du ciel azur de Californie aux pavés de Paris, et des étendues désertiques aux horizons futuristes, Nicolas Bets fusionne les univers délurés et flamboyants. Derrière l’objectif, il transcende les genres, créant un monde où des égéries glamour croisent des super-héros et où des nymphes modernes s’offrent un voyage temporel en pleine ère seventies.

Grandir auprès d’une mère photo-graphe vous a-t-il encouragé à faire vos armes derrière l’appareil ? Je baignais dans cet univers, entre les clichés d’Helmut Newton, Jeanloup Sieff et Herb Ritts accrochés à nos murs, et les vernissages où elle m’emmenait adolescent. J’ai certainement puisé inconsciemment dans cette ambiance. Mais ma découverte du métier résulte d’un concours de circonstances. A 17 ans, mon parrain, agent de mannequins à Paris, m’a proposé un stage de trois mois dans un studio photo. J’ai été passionné, mais je manquais de savoir-faire. Il m’a alors offert une année d’étude en photographie, une formation normalement prévue pour trois ans. C’était une chance que j’ai saisie, réussissant mon cursus en un an. Déjà, à l’époque, tout ce que je voulais, c’était raconter des histoires.

Vos clichés semblent capturer l’instant d’un récit, presque une scène de film. Avez-vous une âme de cinéaste ? Je suis surtout un touche-à-tout qui aime expérimenter. J’ai testé de tout à mes débuts : voitures, natures mortes, séries de mode. Rapidement, j’ai compris que le studio n’était pas pour moi. Je vois la photographie comme une récréation, mon terrain de jeu se trouve dans la spontanéité, avec des gens qui rient. Il faut que ça bouge, que ça vive. Instinctivement, je me suis éloigné de ce qui était trop formaté, refusant les cases et les dynamiques figées. Ce qui fait une photographie, c’est une personnalité, une aura, bien plus qu’une technique. Dans mon univers, on ressent l’alliance du rétro et de la modernité, avec une dose de pop culture. Je dis souvent que je suis un réalisateur frustré, incapable de rester trois mois sur un tournage. J’aime que mes photos ressemblent à des films résumés en un instantané, un arrêt sur image où l’on peut imaginer l’avant et l’après.

Quelle est la part de mise en scène et d’improvisation dans vos œuvres ? Cela commence souvent par un objet. Pour « Party of the Curlers », la deuxième partie de ma série « Les Bigoudis », tout a commencé avec une panthère rose trouvée en Espagne. Ensuite, l’idée de deux mannequins en lingerie Cadolle, une marque qui a inspiré le fameux soutien-gorge de Madonna créé par Jean-Paul Gaultier. Quelques accessoires, un maquilleur et un styliste dans une maison en Provence ressemblant à Los Angeles, et il ne restait qu’à laisser la magie opérer. Chaque shooting est une fête pour créer une synergie. Parfois, je sais exactement ce que je veux, comme pour « Sahara Vibes ». Je visualisais une femme sur un cheval blanc dans les dunes, avec des grands ballons gonflables pour ajouter un élément manquant. La spontanéité est essentielle, mais toute improvisation nécessite une bonne préparation.

Les femmes que vous sublimez par un regard décalé sont vos modèles de predilection. Avez-vous des muses ? J’aime les représenter dans des situations burlesques et glamour, mais toujours en laissant leur personnalité s’exprimer. C’est une question d’âme. Les femmes de ma vie sont mes muses : mon ex-femme et mère de mon fils, une amie avec laquelle je travaille depuis plus de quinze ans, et ma compagne. Mais d’autres personnages majeurs entrent en scène dans mes photos, le décor en étant partie intégrante. Photographier devant une porte ou un mur m’ennuierait à mourir. La couleur saturée et lumineuse ajoute à l’esthétique de mes projets. Ces ingrédients créent une juste fusion entre légèreté, humour et folie.

Quels sont vos projets ? Je travaille sur une exposition particulière, intitulée « In and Out ». Je vends également mes photos au format numérique NFT, ce qui amène les amateurs d’art à penser que j’utilise l’intelligence artificielle dans mes créations. Avec un ami spécialisé dans cette technologie, nous avons décidé de présenter certaines de mes œuvres accompagnées d’une version parallèle créée par IA, transposant mes modèles dans des décors hallucinants. L’exposition se déroulera au prestigieux studio Harcourt à Paris, sans date précise pour le moment. Ce sera un hommage aux progrès technologiques, mais surtout à l’aspect humain, irremplaçable en photographie.

Stereoclip

Stereoclip

« L’éclectisme, j’y tiens, il me nourrit »

Mots : Servane Calmant

Photo : Benjamin Vandame

Figure emblématique de la scène électronique belge, le DJ et producteur Maxime Merkpoel aka Stereoclip affiche plus d’un million d’abonnés sur les plateformes. C’est dire si son nouvel album, « Reflex », 11 pistes de techno festive et vocale produite en total indépendance, était attendu. Rencontre avec un trentenaire discret, qui invite pourtant à enfiévrer le dancefloor.

La scène électro englobe de nombreux genres et sous-genres musicaux, underground ou plus commerciaux. Où vous situez-vous ? Pas facile de répondre à ce genre de question. Je dirais aux frontières de l’underground et de la production plus radiophonique.

Dans ce genre musical, comment arrive-t-on à poser les bases d’une véritable identité ? Très sincèrement, ma démarche n’est pas réfléchie mais instinctive. Je ne souhaite pas me cantonner à un seul genre. J’aime la house, la deep house, la tech house… Ce sont les labels qui cherchent en général à créer une identité musicale forte, pas forcément les artistes. L’artiste se retrouvant même parfois victime de cette catégorisation musicale. La construction de ma signature musicale est évolutive, en fonction de mes goûts, de mes pensées, de mes recherches et choix artistiques, de mes influences, de mes émotions, de mes envies, …

« Reflex » déroule 10 pistes résolument éclectiques avec un esprit clubbing affirmé. J’y tiens, en effet, à cet éclectisme car j’affectionne tous les sous-genres de la musique électro et que cette diversité me nourrit. Parallèlement, je souhaitais conserver le propre de l’électro : le côté résolument festif et dansant.

De la musique électro festive, vocale, mélodique, esprit clubbing, c’est forcément Stéréoclip. C’est une définition qui pourrait s’appliquer à beaucoup d’autres artistes (rires). En quatre albums, mon identité musicale a varié parallèlement à mon évolution personnelle. Je grandis, ma musique aussi.

Parlons d’évolution justement. Vous avez signé trois albums avec de grands labels de musique électronique avant de sortir « Reflex » en indépendant. Pourquoi ce choix ? Par quête de liberté ? Non, car je n’ai jamais été cloisonné artistiquement par un label. Si j’ai décidé de réaliser ce 4e album en indépendant, c’est d’abord pour gagner plus d’argent. Sur les titres diffusés en streaming, il y a une part qui revient à la plateforme, au label, à l’artiste… Quand on monte son propre business, la part qui nous revient est plus grande. Ensuite, je voulais me libérer d’une stratégie de marketing imposée. Attention, je ne critique pas du tout les labels, ils m’ont permis d’évoluer en tant qu’artiste, mais être indépendant, c’est jouir de plus de flexibilité notamment pour décider de la date de sortie d’un album et de la manière dont on va le promouvoir.

L’album se termine comme on clôture une soirée, en douceur avec le titre « 4 am ». Il est 4h du matin, et le saxo joue sa partition … C’est ainsi que je l’ai voulu. L’aube se lève, en douceur.

Aujourd’hui, vous déplacez les foules à chacune de vos performances. A quel moment avez-vous vu votre carrière internationale décoller ? Ma musique a très vite rencontré un succès certain en France, bien plus qu’en Belgique. L’explication est assez simple : mes deux précédents labels étaient français. (Delicieuse Records et Hungry Music – nda)

La Belgique a été pionnière de la musique électronique. Comment se porte la scène électro belge aujourd’hui ? Par chance, elle renaît de ses cendres. Pendant la covid, les politiques n’ont pas été tendres avec la culture. De manière plus générale, le monde de la nuit fait parfois peur, pourtant il se nourrit de belles valeurs. Le dancefloor, notamment, qui invite au partage avec les autres.

Maxime Merkpoel est-il un trentenaire festif ? Oui, j’aime faire la fête mais si je fais de la musique, c’est parce qu’elle me fait du bien. Elle me permet de vivre de chouettes expériences, de faire des rencontres intéressantes.

Vous avez enflammé les plus grands clubs du monde. Lequel vous a laissé le souvenir le plus dingue ? Le Fuse à Bruxelles (ce club mythique fête ses 30 ans, tout au long de cette année 2024 – nda), le Rex à Paris, le D! Club à Lausanne. Tout récemment, j’ai teasé mon album « Reflex » lors d’une soirée au centre culturel Imprimerie à Bruxelles. Un souvenir inoubliable.

Trois scènes qui vous ont marqué ? Dour en Belgique, Piknic Electronik à Montréal et Brunch-in the Park à Barcelone.

DORIA D « J’ai ma place dans un courant qui revendique plus de liberté et d’épanouissement ... »

DORIA D

« J’ai ma place dans un courant qui revendique

plus de liberté et d’épanouissement ... »

Mots : Servane Calmant

Photos : RALFAGRAM

Elle n’est pas la fille d’un seul single, « Dépendance », au succès fulgurant. Doria D, 24 ans, dévoile « Je cherche encore… », premier album huit titres aux franches sonorités pop/rock/électro. Rencontre avec une artiste tourmentée mais lucide, qui aborde volontiers les « Questions » que toute sa génération se pose …

Doria D a grandi en musique. Du haut de ses six ans, elle accompagnait sa grand-mère sur les scènes de village de Wallonie. Puis l’adolescente, folle de sa guitare électrique, hantée par le grunge, a multiplié les scènes ouvertes dans les bars de la région, seule ou en groupe, dans une forme d’élan vital. Son premier album, « Je cherche encore… » est sorti le 31 mai.

En 2021, le single « Dépendance » fait le buzz, truste la première place de l’Ultratop (le hit-parade officiel de Belgique francophone) et cumule plus de 10 millions d’écoutes sur les plateformes de streaming. Comment ce succès a-t-il changé votre jeune vie ?

J’avais un rêve, devenir chanteuse. Le succès de « Dépendance » m’a prouvé que ce n’était pas utopique d’espérer se faire une place dans le milieu de la musique. J’ai compris que dans la vie, tout est possible.

Vous n’avez jamais caché être une fille timide. Etiez-vous dès lors préparée à la fulgurance de ce premier succès ?

Oh non, à l’époque je composais seule dans ma chambre. Ce succès, il était quasi lunaire. Ensuite, j’ai enchaîné les scènes. Se retrouver subitement à chanter devant 10 000 personnes, on n’y est rarement préparé. Pour n’importe qui, cela reste compliqué…

Avant même ce premier album, vous avez enchaîné plus de 50 dates, plus la première partie de Grand Corps Malade à Forest national. Où avez-vous trouvé les codes pour vous sentir à l’aise sur scène ?

En l’expérimentant, cette scène. Je dois vous avouer que les tout premiers concerts ne devaient pas être top top. Mais le public ne te lance pas des tomates pour autant. Il sait que tu débutes, il est bienveillant. Et, progressivement, de scène en scène, j’ai pris confiance en moi, j’ai corrigé les erreurs de débutante …

Vous êtes auteure-compositrice-interprète. En label ou en indépendante ?

Je reste indépendante au niveau de la création. Je ne souhaite pas rentrer dans l’industrie musicale et me plier à leurs consignes. Ma musique, elle doit rester spontanée, instinctive, non réfléchie. Néanmoins, j’ai fait appel à un label pour la promotion de l’album, pour être soutenue dans cette étape-là.

Ce 1er album huit titres, « Je cherche encore… », succède à un premier EP. Comment s’est passé l’accouchement ?

Après le succès de « Dépendance » et du EP éponyme, j’ai été un peu secouée. Alors, mon premier album, je le voulais sans contrainte, sans faire de calcul, sans obligation de réussite à tout prix. Juste nourri par l’envie, par le désir de faire de la musique avec des amis. L’album est donc né tout naturellement…

Que vous apporte la musique ?

Elle est carrément thérapeutique. Elle me permet de soigner mon âme tourmentée et j’espère qu’elle apaise d’autres personnes …

On va décortiquer votre premier album. « Questions », « Colère », « Morose », « Danger », « Coups et bisous »… Des titres pas forcément folichons. Doria D a-t-elle la rage et la colère chevillées au corps ?

Clairement. Mes textes m’apaisent et je me sers de la musique pour extérioriser mes tempêtes intérieures.

Quelles questions, Doria D se pose-t-elle au quotidien ?

Ah mais je fais des crises existentielles tous les deux jours (rires). Qui suis-je ? Où vais-je ? Quel est ce monde qui m’entoure ? Je m’interroge sur moi-même, sur la société et sur ses injonctions, sur le regard des autres…

Vous sentez-vous le porte-parole de votre génération ?

Porte-parole, le mot est peut-être présomptueux. Je ne suis pas seule, nous sommes nombreux à prendre la parole. Mais si je peux contribuer à un courant qui revendique plus de liberté et d’épanouissement, alors oui, j’y ai ma place…

Avec « Je cherche encore… », vous brouillez les frontières des genres musicaux, en passant de la pop à fleur de peau à l’électro gorgé de breakbeat, tout en conférant à l’ensemble une tonalité rock …

Cet album me ressemble à 100%. J’aime le rock, l’électro, et je ne souhaitais pas me cantonner à un seul style musical. Je voulais tout expérimenter. Je me suis entourée d’amis musiciens, Tim De Fontaine, Florian Hernandez, Léo Fifty Five, Aprile, qui ont également leur propre projet musical. Dans la scène musicale belge, les liens entre musiciens se tissent assez rapidement et puis, des affinités se créent…

Vivez-vous aujourd’hui de votre musique ?

Pas encore. Mon premier EP, « Dépendance », je l’ai signé sur un label. Donc je n’ai pas fait fortune, malheureusement !

Dans quels festivals vous voir cet été ?

Cet été, j’enchaîne le Feel Good Festival (28 juin, Aywaille), le Baudet’Stival (14 juillet, Bertrix), Les Francofolies de Spa (19juillet), le Festival Les Gens d’Ère (28 juillet, Tournai) et Les Solidarités (24 août, Namur).

instagram.com/doria.music/

Amber Broos - L’oiseau de nuit qui électrise les foules

Amber Broos

L’oiseau de nuit qui électrise les foules

Mots : Barbara Wesoly

Photo : Stefaan Temmerman

Elle est de tous les rendez-vous iconiques de la scène électro européenne, enflammant d’une énergie passionnée les clubs et les festivals.

A seulement 21 ans et portée par un style techno affirmé aux influences retro, Amber Broos joue dans la cour des plus grands DJ internationaux.

Vous avez grandi à l’ombre des platines, avec un père ayant été DJ durant 25 ans. Est-ce lui qui vous a transmis le virus musical ? Sûrement ! Notre maison a toujours débordé de vinyles et résonnait au son de la techno et de l’électro. Petite, je rêvais d’ailleurs déjà de devenir animatrice radio ou de me produire sur les ondes. Et puis lorsque j’ai eu 12 ans, mon père a lancé son école de DJ. Tout le matériel était stocké chez nous, juste à ma portée. C’était l’occasion pour moi d’assouvir ma curiosité et de me lancer. Et je ne l’ai jamais regretté.

Un an plus tard, vous vous retrouviez propulsée sous les projecteurs, après avoir remporté le concours de la Robert Abigail Academy, organisé par le célèbre DJ du même nom. Comment, si jeune, vit-on un tel tourbillon ? Jusque-là, j’étais une ado qui mixait dans sa chambre. Gagner cette compétition m’a offert énormément d’opportunités et m’a permis de concrétiser ce rêve fou, que je n’aurais jamais cru atteindre et encore moins aussi vite. Elle a été un premier tremplin, qui m’amena à être aujourd’hui et depuis mes 16 ans DJ résidente pour Studio Brussels. Je le suis en parallèle pour l’Ancienne Belgique et je possède également ma propre émission « Sorry For The Noise » sur One World Radio, la radio officielle de Tomorrowland, sans parler de performer dans les plus grands festivals. Tout cela reste tellement surréaliste, même si je ne m’étais imaginée être nulle part ailleurs. Je vis et respire pour la musique. Ce n’est pas un job, c’est une raison d’être. L’inspiration est partout et m’accompagne à chaque pas. Il ne me faut rien d’autre.

Quelle est la plus belle part de votre métier ? Même si j’aime la production musicale et créer mes propres sons, me retrouver devant un public est ce qui m’électrise. Cette synergie et cette compréhension instinctive lorsque l’on se rejoint sur une même longueur d’onde. C’est une connexion, une forme d’énergie à part. Quand cela se produit, je sais que j’ai atteint mon but et réussi à offrir un moment unique à ceux qui sont venus me voir.

Être une jeune femme dans cet univers de la nuit encore résolument masculin, en est-il l’aspect le plus difficile ? Cela reste compliqué même si l’on assiste à un vrai mouvement positif en ce sens, avec de plus en plus de jeunes femmes devenant DJ. Lorsque mon père a lancé son école, la majorité de ses élèves étaient des garçons, aujourd’hui on y retrouve aussi de nombreuses filles. Certainement grâce à l’influence d’artistes comme Charlotte de Witte et Amelie Lens.

On vous présente d’ailleurs fréquemment comme la nouvelle Amelie Lens. Amelie est une artiste incroyable et c’est un magnifique compliment, même si nous avons chacune notre style et notre univers. Elle m’inspire, au même titre d’ailleurs que des DJ belges de la vieille école, comme Yves Deruyter ou M.I.K.E.Push. Ils ont joué un rôle majeur dans la transformation de la scène électro. Je puise dans ces racines pour capturer l’essence de la rave des années 90. Mais même si j’apprécie cette vibe rétro, je ne me cantonne pour autant à un seul style. J’essaye avant tout que chacun de mes sets raconte une histoire. A mes yeux, pas besoin d’effets fous, rien ne vaut une bonne techno dont la simplicité et la puissance font tout.

Que ressent-on lorsqu’on se produit sur la Mainstage, scène principale de Tomorrowland, à seulement 20 ans ? J’étais incroyablement nerveuse. C’était une telle pression. Je pense que je n’en ai pleinement profité que lors de la deuxième partie de mon set. Ma famille était présente et j’ai alors pu vraiment prendre la mesure du fait de jouer sur cette scène légendaire. Cela reste mon meilleur souvenir live.

Où pourra-t-on vous retrouver cet été ? Une nouvelle fois à Tomorrowland ! Sur la scène indoor Atmosphere le premier week-end et à nouveau sur la Mainstage durant le second. Je serai également au Family Piknik Festival à Frontignan, dans le sud de la France puis à Aquasella en Espagne et à Mysteryland aux Pays-Bas. Et surtout, quelques mois plus tard, le 30 novembre, aux commandes du Waagnatie d’Anvers pour une rave de 9 heures, avec pour invités certains de mes artistes favoris.

Et la scène dont vous rêvez ? J’ai du mal à m’autoriser à rêver plus fort, alors que je profite déjà d’opportunités extraordinaires. Pouvoir me produire aux Etats-Unis serait fantastique. Tout comme créer mon propre show dans une boîte de nuit renommée d’Ibiza. Mais plus que tout, je souhaite continuer à voyager et vibrer pour ma musique.

Henri PFR - « Aujourd’hui, les artistes électro les plus influents sont belges »

Henri PFR

« Aujourd’hui, les artistes électro les plus influents sont belges »

MOTS : SERVANE CALMANT

PHOTOS : JON VERHOEFT

COIFFEUR ET MAKE-UP ARTIST : LUC DEPIERREUX

Classé au Top 100 des meilleurs DJs du monde, le Bruxellois Henri PFR a l’art d’ensoleiller notre quotidien avec une électro-pop feel good. Pas étonnant que ses deux nouveaux singles, «Last Night» et «Wanna Be Loved», enfièvrent déjà le dancefloor. Pour autant, Henri ne s’est jamais pris le melon. On le rencontre à l’ING Arena, relax et loquace, avant qu’il n’entame un marathon de festivals, qui passera notamment par Tomorrowland, Les Gens d’Ere, les Fêtes de Wallonie et Ibiza …

Pour notre shooting, nous vous avons invité à l’ING Arena. Même vide, on sent que cette salle vibre… Incroyable, c’est gigantesque ! Avec plusieurs artistes belges, on devait participer à une soirée intitulée « Music for Bricks », en concertation avec Unicef, pour récolter des fonds pour l’Afrique. Le concert devait avoir lieu au Palais 12 (rebaptisé ING Arena depuis septembre 2023 – nda) mais la Covid en a malheureusement décidé autrement …

On rembobine le fil de votre vie? Vous avez commencé à mixer à 15 ans. Vous souvenez-vous du jour où le succès vous est littéralement tombé dessus? Au grand dam de mes parents, c’était lors de mon premier blocus. A cette époque, j’avais réalisé une mixtape (une compilation – nda) pour une soirée, que j’ai ensuite postée sur mon compte Youtube. Et il a exposé. Cette mixtape écoutée à la base par cent potes, a récolté 200 000 vues les premières semaines, puis 500 000. Et aujourd’hui, elle a engendré 200 millions de vues !

Comment expliquez-vous ce succès soudain et foudroyant? Avant cette mixtape, j’ai sorti un morceau par jour, pendant un an, sans jamais rencontrer le succès. Mais mon acharnement a été payant. Pas un acharnement calculé, plutôt une persévérance spontanée, innocente, sans attente même… Pour charger cette mixtape, il fallait liker ma page Facebook, qui est passée d’une poignée d’amis à 212 000 followers. Cette soudaine célébrité a changé rapidement la donne : un manager m’a repéré, un label m’a approché (Henri a signé avec Armada, le label hollandais du DJ star Armin Van Buuren – nda). Très vite, j’ai compris que je pouvais gagner ma vie en mixant. C’était surprenant et grisant à la fois. Et tout aussi rapidement, je me suis professionnalisé. Mes singles « Home » et «Until the End» ont cartonné, et les concerts se sont enchaînés. Mars 2017 (il a alors 21 ans – nda), j’ai rempli l’AB, puis j’ai participé à de nombreux festivals, dont Tomorrowland …

Vous êtes un enfant de Tomorrowland … Oui, en quelque sorte. En 2014, je faisais partie du public et j’avais parié avec un ami qu’un jour je monterais sur la Mainstage (rires) !

Vous avez même suivi Tomorrowland jusqu’au Brésil ! Tomorrowland Brasil, c’est la magie de Tomorrowland Belgique en plus «caliente». C’était également mon premier voyage au Brésil… Mais Tomorrowland Belgique continuera toujours à occuper une place particulière dans mon cœur. La plaine de Boom est mythique pour de nombreux DJs.

Au début de votre carrière, vous avez installé un studio à La Hulpe. Henri-le-Bruxellois a-t-il besoin de calme pour composer? Ce sont les meilleures et les pires années de ma courte vie (rires). Les morceaux composés à cette époque ont rencontré un véritable succès ; en revanche, je n’avais aucune hygiène de vie, j’allais dormir tard, je me levais l’après-midi, je ne faisais pas de sport … Tout le contraire de ma vie actuelle qui est véritablement structurée.

La vie d’artiste est pourtant relativement peu ordonnée… Oui, vous avez raison. Je vis d’ailleurs assez mal l’ascenseur émotionnel que me procure les passages à vide après un marathon de concerts estivaux. J’ai comme un coup de blues…

Par chance, vous avez mixé en mars dernier à Tomorrowland Winter ! Exactement, sauvé.

Avez-vous déjà pensé tout plaquer? Chaque semaine (rires) ! J’ai souvent envie de fuir, de m’isoler. J’ai parlé de ce malaise, de ces périodes sombres, récemment sur Facebook. Mais je sais aussi que les instants de bonheur reviennent toujours illuminer nos jours…

Vous semblez professionnellement épanoui. Vous opérez d’ailleurs un retour en force avec deux nouveaux singles, basés chacun sur un sample, qui cartonnent déjà … «Last Night» et «Wanna Be Loved» appartiennent désormais au public. «Wanna Be Loved», je l’ai co-signé avec le DJ lillois FDVM qui m’a appelé pour que je l’aide à terminer ce morceau. Pour ce titre, on a utilisé un sample hyper connu, issu du single « I Won’t Let You Down » du groupe britannique Ph.D, qui avait été n°1 en 1982, et qui a été ensuite samplé par le DJ Armand Van Helden sur son titre « Wings » en 2016. J’aime beaucoup l’idée du sample, car j’ai vraiment l’impression de redonner vie à des titres parfois oubliés. D’offrir à la musique l’opportunité de traverser le temps…

Vous êtes DJ, compositeur et producteur. Une préférence? DJ, avant tout, même si j’aime aussi le travail en studio. Trouver la bonne mélodie, le bon sample, le bon son, me procure un plaisir incroyable. Mais j’ai besoin de la scène pour vibrer. Quand vous avez devant vous, un public de 20 000 personnes qui sautent, vous ressentez une poussée d’adrénaline et une énergie incroyables ! Quand vient l’hiver, j’ai le blues du live …

Comment choisissez-vous l’extrait à sampler ? Je passe ma journée à écou-ter de la musique. Alors, sur Spotify, j’ai créé une playlist privée avec des idées de samples. Ce qui m’anime? Parfois une simple ligne d’accord, parfois une mélodie, ainsi mon dernier single, «Last Night», inspiré d’un tube de P Diddy. Le plus souvent, je sample des morceaux qui ont accompagné un moment de ma vie … En parallèle, je compose également des morceaux originaux.

Bientôt un album? J’y pense, mais je manque peut-être encore un peu d’assurance …

Etes-vous connu en Flandre? Oui, j’ai cette chance. Dès le début de ma carrière, mes singles ont été programmés par les radios flamandes, MNM où j’ai eu un radio show et Qmusic où j’anime toujours une émission. Ce qui m’a permis de développer une fanbase flamande.

Dans les années 80, la Belgique a été l’épicentre de la scène techno européenne. A l’évidence, c’est toujours le cas… En effet. L’électro englobe une variété de genres musicaux où, dans chaque style, les artistes actuels les plus influents sont belges ! Amélie Lens et Charlotte de Witte dans la techno, Dimitri Vegas & Like Mike dans l’électro house, Lost Frequencies dans la pop house… Il y a une véritable culture musicale électro dans notre pays. Le succès de Tomorrowland pour preuve !

Y’a-t-il une place pour chaque artiste dans ce petit pays? Oui, bien sûr. En Belgique, c’est formidable que tout le monde se connaisse et aime s’entraider.

L’intelligence artificielle, vous kiffez? C’est un outil de travail très efficace, mais pour qu’un morceau touche le cœur du public, je suis convaincu qu’il faut y mettre du vécu …

EnjoyPhoenix, votre compagne est une influenceuse. Comment gérez-vous tous les deux la célébrité? Quand quelqu’un m’accoste dans la rue, c’est souvent pour me féliciter, c’est donc toujours gratifiant. Ma compagne partage des informations qui relèvent parfois de sa vie privée, la célébrité est donc plus difficile à gérer pour elle que pour moi …

Prêt pour le marathon d’été? Absolument. Je serai notamment à Tomorrowland sur la Mainstage et à la clôture du Grand Prix de F1 à Spa-Francorchamps. Sur les scènes de France, de Suisse… Et je fais une tournée en Asie également.