« Je souhaite offrir aux visiteurs des lieux uniques de rencontre avec l’art » Hubert Bonnet

« Je souhaite offrir aux visiteurs des lieux uniques de rencontre avec l’art » Hubert Bonnet

Mots : Servane Calmant

Photos : DR

Homme d’affaires, collectionneur d’art et mécène, notre compatriote Hubert Bonnet a ouvert deux centres d’art, reflets de sa passion pour l’art minimal et conceptuel international. On connait la Fondation CAB à Bruxelles.

A laquelle répond désormais une seconde entité satellite, le CAB de Saint-Paul-de-Vence ouvert en juin 2021.

Vous êtes souvent sur la route, entre Verbier en Suisse où vous résidez, Bruxelles où vous avez fondé un centre d’art, le CAB, Saint-Paul-de-Vence où vous avez ouvert un deuxième CAB, sans taire les nombreuses foires que vous parcourez en tant que collectionneur, vous sentez-vous citoyen du monde ou belge ? Bruxellois, ma Fondation située près des étangs d’Ixelles est un pôle important dans le circuit d’art de la ville. Et Suisse également. J’y habite depuis 20 ans pour une raison toute simple : je suis un passionné de montagne !

Quel rapport entretenez-vous avec l’art ? Le goût du beau et l’amour du travail des artistes.

Quelle a été le moment le plus fort en émotion de toute votre vie de collectionneur d’art ? Quand j’ai acheté mon premier Alexandre Calder en vente publique, il y a une vingtaine d’années. Et lorsque j’ai présenté à la Fondation CAB à Bruxelles une exposition monographique de Richard Long.

Hubert Bonnet aime l’art, mais surtout l’art minimal et conceptuel. Quel a été le déclic qui vous a fait aimer ce courant ? J’aime la radicalité de ce courant. Mais mon intérêt pour la géométrie, les mathématiques et l’architecture des années 30 et 50, n’est pas étranger à cette passion ! La Fondation CAB à Bruxelles est d’ailleurs établie dans un ancien entrepôt de style Art déco, construit pour l’industrie minière, et restauré par Olivier Dwek. Je souhaitais un lieu qui soit en résonance avec les artistes que nous accueillons, car le CAB se veut avant tout une plateforme d’échange et de rencontre autour de l’art minimal et conceptuel belge et international.

Parlez-moi de l’ouverture récente du CAB à Saint-Paul-de-Vence, dans le sud de la France … Elle est née de la volonté de développer des conversations avec la collection familiale de la Fondation CAB à Bruxelles. Le CAB de Saint-Paul-de-Vence occupe un superbe bâtiment des années 50 rénové par Charles Zana, qui dispose de plusieurs espaces d’exposition. C’est idéal pour présenter la collection permanente de la Fondation (une vingtaine d’œuvres au total issues de la collection d’Hubert Bonnet – nda) et des expositions thématiques plus saisonnières.

Saint-Paul-de-Vence est déjà connue pour la Fondation Marguerite et Aimé Maeght qui abrite l’une des plus importantes collections d’art moderne au monde… Oui, c’est le lieu idéal pour mettre en valeur ma collection privée, partager avec un public aussi large que possible cette passion pour l’art minimal, et avoir une excellente réputation en contribuant également au rayonnement culturel du village.

Vous arpentez toujours autant de foires d’art ? Beaucoup moins qu’avant ! Je me concentre avant tout sur le programme des deux Fondations, pour offrir aux visiteurs un lieu unique de rencontre avec l’art. Je rencontre évidemment beaucoup d’artistes, et de jeunes artistes aussi. Et je travaille également à faire évoluer le CAB comme projet de mécénat.

Quelle est votre journée-type ? De 6h à 7h30 du matin, je fais du sport et je lis la presse ; ensuite, je conduis mes enfants à l’école. Puis, je vais au bureau.

Toutes les couleurs d’Oli-B

Toutes les couleurs d’Oli-B

Mots : Agnès Zamboni

Photos : DR

Depuis 10 ans, Oli-B promène son pinceau sur une grande diversité de supports. Après avoir réalisé une intervention artistique sur la mythique Panton Chair de Vitra, il a choisi l’iconique fauteuil Butler de Marie’s Corner et initié leur nouveau concept Art Seat.

Quel est votre parcours ? A la base, j’ai suivi une formation de graphiste à St-Luc et j’ai appris la peinture en autodidacte. J’ai commencé à peindre sur de grandes feuilles de papier que je collais dans les rues. Mes compositions abstraites colorées ont retenu l’attention de galeries d’art, de marques et d’entreprises qui m’ont sollicité pour des collaborations dans leur espace professionnel ou sur l’espace public. Dans l’univers que j’ai créé, je manie le digital comme la peinture ce qui me permet de m’adapter à des projets très différents. Je présente mes œuvres « spontanées » en galerie et je réalise des partenariats qui me permettent aussi de faire évoluer mon style et prolonger mes recherches. Je me sens libre de collaborer avec des groupes, des marques ou les pouvoirs publics pour déployer d’autres moyens et énergies. Mes formes géométriques et mes couleurs, qui se combinent, dessinent un alphabet avec de nouvelles lettres, qui apparaissent au fil du temps.

Comment est né votre désir de peindre ? Il est né avec le plaisir d’utiliser la couleur, qui a généré une véritable passion. Je définis mon travail comme une recherche personnelle d’un équilibre entre les formes et les couleurs. On a souvent dit que mes œuvres véhiculent de la joie mais mon message n’est pas de rendre les gens optimistes. Avant tout, je suis passionné par la recherche graphique et j’attends du public qu’il fasse une lecture personnelle de mes œuvres et qu’il lise, à travers elles, sa propre histoire. Je suis content qu’elles lui apportent du réconfort mais ce n’est pas mon intention première.

Quelle est votre technique ? Je suis un « artiste », au sens large. Ma technique varie selon le support et les médiums utilisés en découlent. Je travaille sans dessin préparatoire et je fonctionne à l’intuition. Ce qui m’intéresse, c’est la prise de risque, l’acte de se lancer sans connaître à l’avance l’histoire de mon œuvre. J’aime bien ne pas savoir où je vais aller, ne pas connaître le résultat. C’est la gestuelle qui m’intéresse. Je travaille à main levée, avec un crayon et une gomme, ou comme un enfant qui trempe son pinceau dans des pots de peinture ? J’utilise aussi le rouleau pour les grandes surfaces et la peinture en aérosol lorsque le support comporte du relief.

Fabriquez-vous vos couleurs vous-même ? Cela dépend, il n’y a pas de règles prédéfinies. Certaines teintes des couleurs acryliques peuvent être trouvées dans des gammes préexistantes. D’autres sont fabriquées à partir d’un nuancier ou sur mesure. Je mets aussi au point certaines de mes couleurs. Je fais aussi des mélanges personnels, avec tout cela. Je travaille avec environ 60 teintes, mais pas en permanence. Certaines sont privilégiées, un moment, délaissées puis réutilisées.

Comment avez-vous abordé le projet du fauteuil Butler ? C’était un challenge de réaliser un travail en 3D, d’approcher un volume sur plusieurs plans et angles, pour composer une sorte de robe à ce fauteuil pivotant. L’éditeur de sièges Marie’s Corner cherchait un artiste pour réaliser une édition spéciale d’un modèle iconique et un vidéaste de notre connaissance a proposé que nous nous rencontrions. Je m’intéresse moi-même au design d’intérieur qui présente des frontières légères avec l’art. Le support à peindre a été sélectionné parmi des échantillons de tissus. J’ai choisi une matière et un ton particulier que j’ai utilisé comme une couleur à part entière. J’ai abordé cette mission de la même manière que la plupart de mes projets. Mes outils ? Pour créer des lignes droites, j’ai toujours un niveau et des « masking tape » pour cloisonner parfaitement les couleurs qui sont passées au pinceau, en plusieurs couches. Toutes les courbes sont peintes à la main.

Quels sont vos projets ? Ma dernière expo solo à Knokke sur le thème des fleurs s’est terminée à la mi-juin. J’ai une exposition solo à Ostende prévue en octobre/novembre 2022. Je communiquerai à ce sujet sur mes réseaux sociaux.

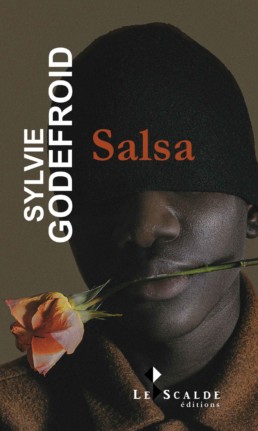

Sylvie Godefroid - Il n’est jamais trop tard pour oser qui on est !

Sylvie Godefroid

Il n’est jamais trop tard pour oser qui on est !

Mots : Ariane Dufourny

Photos : DR

Temps en apnée, heures élastiques et plongée comateuse pour un rendez-vous manqué. La romancière Sylvie Godefroid, native de Charleroi et Bruxelloise d’adoption, nous emmène à la rencontre de Sophie, dont la mémoire danse la salsa des robinsons. Un thriller psychologique bien de chez nous, entre confidences, délires et procès d’assises.

En avant-propos de votre roman, une photo de vous. Est-ce que votre héroïne vous ressemble ? Il y a toujours un peu de moi dans chacun de mes personnages. Pas uniquement dans l’héroïne d’ailleurs. Il s’avère qu’en 2015, on m’a annoncé que j’étais condamnée. J’ai eu un cancer du sein excessivement agressif. J’élevais alors seule deux adolescents. Nora devient jeune fille au moment où l’on m’annonce ce cancer. Elle a bien compris la gravité de la situation et s’est demandée ce qui allait lui arriver si je ne m’en sortais pas. Elle m’a fait la guerre pendant quelques années …

Qu’est-ce qui vous a inspiré ce roman ? Tout ce que je voulais transmettre à ma fille se heurtait à une fin de non-recevoir. Le point de départ de « Salsa », c’est donc ce qu’une mère souhaite dire/transmettre à ses enfants, principalement à sa fille. Mais je me fais toujours rattraper par mes personnages qui m’emmènent là où je n’avais pas pensé aller. C’est ainsi que « Salsa » est devenu un thriller psychologique.

De page en page, on découvre des établissements bien connus des Bruxellois. Qu’est-ce qui vous plait tant dans cette ville ? L’amour est au centre de ma vie. Je suis une amoureuse. De la vie, de mes enfants, des auteurs belges. Je suis tombée amoureuse de Bruxelles. Partout, j’y ai rencontré des occasions de rire, de sourire et de m’y sentir bien. C’est une ville cosmopolite où toutes les langues se brassent, où on ne peut s’asseoir en terrasse sans être interpelé. Une ville où les gens se parlent, se côtoient, et des poumons d’air avec des parcs et des terrasses. Une ville effervescente qui vit à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il y a mille raisons d’aimer Bruxelles.

Pour écrire « Salsa », avez-vous investigué auprès du milieu médical et du judiciaire ? Mon fils, étudiant en médecine, m’a aidée à me familiariser avec le vocabulaire médical. Sur Internet, j’ai consulté des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences similaires à la mienne. Mon éditeur qui est criminologue, a corrigé le tir au niveau juridique.

Vous travaillez à l’anglo-saxonne. Est-ce compatible avec votre belgitude ? Autant je prône les valeurs et les mérites de la langue française, autant j’aime le côté anglo-saxon dans l’organisation du travail. Je bosse avec Marc Maouad, réalisateur et scénariste, qui adapte « Hope », un de mes précédents romans, en long métrage. On se retrouvait au Café de la Presse pour discuter de « Salsa ». Nos échanges m’ont nourrie et aidée à partir dans une autre direction, à créer des rebondissements auxquels je ne m’attendais pas.

« Salsa », un titre évocateur ? Salsa comme la danse car j’ai un lien très étroit avec Cuba. En 2018, j’ai été à La Havane où j’ai rencontré l’ambassadrice belge qui avait lu mes livres. Lors de notre déjeuner, elle m’a proposé un projet dans le cadre de la Semaine belge à Cuba. Tout est sensualité à Cuba et mes poésies basées sur la sensualité y connaissent un franc succès.

Qu’est-ce qui caractérise votre plume ? La féminitude et la poésie. Je peux travailler sur un meurtre tout en restant poétique.

Outre votre métier d’écrivain, vous travaillez pour la SABAM. Quel est votre rôle ? A travers l’action de SABAM For Culture que je représente, je valorise les auteurs, les compositeurs, les scénaristes, les réalisateurs, les dramaturges… Ma fonction se focalise sur les créateurs belges dans toutes les disciplines. En littérature, nous avons différentes bourses afin de découvrir d’autres talents que les traditionnels auteurs à succès.

Vous prônez le cycle court dans votre frigo et dans votre bibliothèque. Un constat ? Dans toutes les disciplines et principalement en littérature et en théâtre, les auteurs belges se sentent légitimes lorsqu’ils sont avalisés par la France. Le Français aime l’autodérision, le côté surréaliste, absurde et décalé de l’auteur belge. Le problème vient de chez nous car nous avons un complexe, peut-être lié à nos différentes langues. Dès lors, je recommande d’appliquer les bons conseils de la santé alimentaire à la santé culturelle et intellectuelle. Consommez local ! Consommez nos auteurs issus de notre belgitude.

Votre roman « Salsa » est publié aux Editions Le Scalde, une maison d’édition bruxelloise. Sur votre page Facebook, vous affirmez que nul n’est prophète dans son pays et vous regrettez la fuite de nos talents. Pensez-vous que ce soit irrémédiable ? Il faut oser se sentir légitime ! Les Francophones de Belgique ont une fâcheuse tendance à ne pas se valoriser du point de vue économique, à ne pas monnayer une œuvre. Pour de nombreux artistes belges, le mot « économie » est presque un gros mot. Être artiste au plus profond de soi-même ne signifie pas qu’on ne peut pas être rattaché à un circuit économique ! Au contraire, c’est l’économie culturelle qui va nous sauver.

Votre réflexion sur la peur, le manque, le doute, la honte et la culpabilité. Il n’est jamais trop tard pour oser qui on est ? Je l’ai appris à mes 41 ans à travers mon cancer. Avant cela, je ne m’aimais pas beaucoup. Je me détestais même ! Dès lors, j’ai appris la résilience. Je n’avais pas moins ou plus de valeur que quelqu’un d’autre. Je n’ai pas appris à m’aimer mais à me réconcilier avec la femme imparfaite que je suis. Je suis devenue une femme parfaitement imparfaite.

Kody - A la conquête du monde !

Kody

A la conquête du monde !

Mots : Servane Calmant

Photos : Anthony Dehez

C’est quand Kody se lâche qu’il est le meilleur. Quand il incarne et caricature Jean-Paul Belmondo, Karl Lagerfeld, Jean-Claude Van Damme, Yves Van Laethem ou encore Amanda Lear, avec une saveur jubilatoire et un humour contagieux. A la ville, paradoxalement, le Bruxellois toujours aussi sympa, est néanmoins plus posé, d’un calme presque olympien. « La scène et les caméras me servent d’exutoire. En privé, j’aime la fête mais je fais moins mon malin qu’à la télé ! » Rencontre avec l’un des humoristes et comédiens les plus populaires de Belgique et, dans un avenir plus ou moins proche, une star aux Etats-Unis. On lui souhaite.

On rencontre Kody au Kiosque, le café-restaurant du Bois de la Cambre à Bruxelles. Il revient de Lubumbashi et de Los Angeles avec, dans sa valise, un beau projet artistique et l’espoir de voir concrétiser un rêve d’ado …

On annonce la Good News à nos lecteurs ? Allez, oui ! Je viens de signer chez CAA en Californie, une agence de talents (la plus importante même ! nda) qui représente notamment Steven Spielberg, Georges Clooney, Brad Pitt, Omar Sy… et moi désormais ! (rire)

Félicitations ! Merciiiiii.

Alors, acteur plutôt qu’humoriste ? Acteur !

On va y revenir, le temps de rembobiner jusqu’à votre enfance. Gamin, Kody faisait-il déjà rire ses camarades de classe ? Oh, non, j’étais trop timide ! Je faisais un peu le fou avec mes cousins, c’est tout. Il a fallu attendre l’adolescence pour que je choisisse l’option « Arts d’expression » au collège Cardinal-Mercier à Braine-l’Alleud. Depuis ce moment-là, je sais que je veux devenir acteur. C’est d’ailleurs à la même époque, vers 15 ans, que j’ai compris que je pouvais faire rire. J’imitais notamment des professeurs (rire) dont celui de math. Et déjà Belmondo.

Feu votre père, ambassadeur à Bruxelles, vous destinait probablement à une autre carrière … Oui oui ! Mais mon père avait beaucoup d’humour et d’éloquence, il arrivait à capter l’attention des gens. Jeune, il habitait dans le même quartier que Papa Wemba, avec lequel il avait formé un petit groupe musical et il aimait bien pousser la chansonnette aux fêtes de famille. Il y a peut-être une petite fibre artistique dans mon patrimoine génétique !

Le stand-up, un tournant ? J’avais déjà 28 ans quand j’ai rejoint la bande du Kings of Comedy. Mes amis me poussaient à avoir un travail « sérieux », qui paie, et à jouer à mi-temps. Mais je ne voulais pas réaliser mon rêve « à côté » ! Alors, je suis devenu humoriste à plein-temps.

Acteur, humoriste, ce n’est pas le même métier … Mais je n’ai jamais voulu devenir humoriste ! C’était un moyen pour devenir acteur. Mes idoles de l’école américaine, les Eddie Murphy et Robin Williams sont tous passés par le stand up …

Parlons du Grand Cactus*. Sept saisons déjà au compteur et plus d’une centaine de personnages à votre actif ! Etes-vous un imitateur ? Non. Je ne suis pas un imitateur plutôt un ‘incarnateur’. Il m’arrive de jouer sur l’identité vocale de la personne que j’incarne, mais le plus souvent, je travaille sur la gestuelle et les tics de langage, que je caricature. Et le texte aussi voire surtout.

Qui écrit les textes du Grand Cactus ? Jérôme (de Warzée – nda) et quatre auteurs. J’apporte ma touche personnelle, et comme j’aime beaucoup sortir du texte et du cadre, l’improvisation joue un rôle très important dans la manière dont j’aborde tel ou tel personnage …

Y’a-t-il des personnages impossibles à incarner ? Parfois, j’hésite. Jamais mais jamais, je n’aurais imaginé être capable de jouer Amanda Lear ! C’est une véritable révélation. (rire).

Votre caricature de Belmondo est l’une des plus fameuses. Vous l’avez rencontré il y a deux ans, racontez-nous ! C’était fabuleux ! Je reçois un coup de fil d’un ami de Belmondo à venir le rejoindre dans le sud de la France, sous prétexte que Bébel adore mes sketches ! Je suis estomaqué et fou de joie à la fois, et je prends l’avion. Je n’oublierai jamais ce moment : des heures de rigolade avec mon idole, à l’imiter avec son cigare évidemment ! Ah, j’aurais tellement aimé jouer dans « L’As des as ». L’aventure et la comédie, c’est ce qui me botte le plus, alors l’union des deux dans un même film …

Jouer Zemmour, est-ce particulièrement jubilatoire ? (Rire). Je ne savais pas comment l’aborder ! Jonathan Lambert qui l’avait fait chez Ruquier, dans On N’est Pas Couché, avait placé la barre très haut … Il y a deux éléments qui interviennent pour parvenir à créer l’illusion : le texte et le jeu. J’ai notamment isolé son « Ben voyons », qui est devenu son slogan lors de sa campagne, et la magie a opéré.

Avez-vous déjà loupé un sketch ? Oh oui, plusieurs fois. Le public ne rigole pas toujours au moment où l’on s’y attend. Je dirais même plus : dans Le Grand Cactus, par saison, il y a cinq personnages qui cartonnent, tout au plus. Par chance, le public ne retient que ceux-là !

Les chouchous du public ? Belmondo, Lagerfeld, Van Damme, Depardieu.

Ne craignez-vous pas de rester coincé dans ce rôle d’humoriste du Grand Cactus ? Si, c’est ma plus grande hantise. Car une carrière, c’est un marathon, pas un sprint. Je pense d’ailleurs signer pour une saison supplémentaire, pas davantage. Cela dit, Le Grand Cactus, c’est aussi un tremplin extraordinaire : l’émission TV en replay sur Auvio et sa page Facebook m’offrent une visibilité incroyable en France et à l’étranger.

Votre popularité au sein de cette émission vous a donc ouvert des portes ? Elle m’a notamment permis de rencontrer Mathieu Rochet, un réalisateur français qui m’avait vu dans Le Grand Cactus, et qui m’a offert le rôle phare de sa web-série, « Lost in Traplanta », co-produite par Arte et la RTBF. J’y joue Larry, un Français qui part à la recherche des membres du groupe légendaire Outkast et découvre le mouvement trap d’Atlanta. Cette série documentaire a été primée à la Rochelle, à Berlin et au Marseille Web Fest. Le succès fut tel, que Mathieu Rochet signe une saison 2, californienne celle-ci, au coeur de la West Coast, berceau du gangsta rap.

Comment est considéré l’artiste belge aujourd’hui en France ? On est passé du petit Belge, au Belge avec un grand B. Je crois qu’ils ont peur de la mafia belge de l’humour !

Et de votre voyage à Lubumbashi, qu’avez-vous rapporté ? L’écriture d’un projet de documentaire sur la rumba congolaise, qui sera probablement tourné par Mathieu Rochet également.

Votre carrière cinéma est également sur des rails… Oui, mais la crise du Covid n’a pas épargné les récents films dans lesquels j’ai joué ! « Lucky » d’Olivier Van Hoofstadt a vu son exploitation arrêtée en pleine crise et « Losers révolution » de Thomas Ancora et Grégory Beghin est sorti après diffusion en VOP et sur Tipik. On a vécu une période très compliquée ! J’ai également tourné dans « Match », une série belge produite par Be TV…

Et la scène ? Je suis en pleine phase d’écriture de mon prochain spectacle où je serai seul en scène, et qui s’appellera probablement « Oui ». Tout simplement parce que je ne sais jamais dire Non ! Le rendez-vous avec le public est fixé en septembre, dans de belles salles partout en Belgique.

Et à la ville, il est comment Kody ? Je ne suis pas aussi exalté et exubérant qu’un Roberto Benigni ! Je suis un calme qui ose sur scène et devant les caméras, ce qu’il n’oserait probablement pas faire dans la vie. Et ce métier de comédien est tellement beau, qu’il me permet de vivre plein d’expériences différentes. D’avoir plusieurs vies en quelque sorte.

* L’émission humoristique de la RTBF pilotée notamment par Jérôme de Warzée, anciennement sur La Deux est désormais sur Tipik.

Juicy, « On décide de tout à deux ! »

Juicy

« On décide de tout à deux ! »

Juicy

« On décide de tout à deux ! »MOTS : Servane Calmant

PHOTO : Benjamin Vigliotta

Après deux EPs remarqués, le duo féminin Juicy vient de sortir « Mobile », un tout premier album qui combine électro-pop sous influences et sonorités acoustiques. Rencontre avec Sasha Vovk et Julie Rens, deux Bruxelloises (presque) trentenaires bien ancrées dans une époque qui est loin d’être jojo ; ce qui ne les empêche nullement d’avoir de l’énergie à revendre !

Un mélange maîtrisé de compositions électro-pop, d’instruments, d’influences jazz, hip-hop, rock, sur treize titres engagés, frappant de réalisme, écrits avant et produits pendant la pandémie, voilà de quoi nous interpeller. Et espérer en apprendre plus sur Sasha et Julie !

Pourquoi ce titre « Mobile » ? Pour moult raisons ! Nous travaillons avec Gogolplex, un collectif de vidéastes qui s’occupe de tous nos visuels et qui a créé 13 mobiles pour enfants pour illustrer les différentes thématiques de l’album ; « Mobile » encore car on parle beaucoup de la place de la technologie dans nos vies ; « Mobile » toujours, car dans un monde idéal rien n’est figé, tout est mobile…

Comment appréhendez-vous votre époque ? Les sujets abordés dans l’album sont sombres, on y parle de surinformation, de féminicide, de violence …

Comment réussir à éduquer des enfants dans ce monde moderne et néanmoins violent ? A la première écoute/lecture, « Mobile » n’est pas un album réjouissant, mais on préconise justement de se recentrer sur l’essentiel, de conserver son esprit critique, de trouver des solutions tous ensemble.

« Fall Asleep » qui ouvre l’album a des airs de berceuse pour enfants. L’imaginaire au pouvoir, c’est votre réponse à la violence du monde ? En quelque sorte. Oui à l’imaginaire pour se protéger, nous et nos enfants, tout en conservant un esprit critique et en nourrissant notre intelligence. Il faut toujours être aux aguets.

Un premier album est forcément très identitaire. A son écoute, on découvre votre éclectisme musical, de l’électro sous influence rock, hip-hop, jazz, classique aussi, et de nombreuses sonorités acoustiques … Etait-ce un pari de mixer le tout ? « Plutôt un choix. Et peut-être risqué. Car l’album n’est pas forcément lisible pour tous les auditeurs. On n’a pas un style très reconnaissable, comprenez : nous n’entrons pas dans une catégorie musicale précise. Cet album est riche de toutes nos influences. Donc, oui, nous l’avons pensé/conçu sans concession.

Chez le disquaire, vous êtes dans quel bac ? Pas dans le bac folk!

Ni Death Metal ! (rire) Il y a des arrangements rock ! Boutade à part, dans le bac pop en raison des mélodies. Mais de la pop sous multiples influences, dans l’intention et dans les arrangements.

Dans un duo, qui fait quoi ? On décide de tout à deux !

C’est plus rassurant ? Non, c’est parce qu’on s’aime beaucoup ! On s’est rencontrées au Conservatoire de jazz. Une amitié est née. On fonctionne bien à deux : la même envie d’écriture musicale, le même plaisir d’être ensemble sur scène, les mêmes projets d’avenir …

A quoi doit-on s’attendre à un concert de Juicy ? A un show haut en couleur et un voyage à travers plein de styles musicaux ! Nous avons acquis une belle maîtrise de nos instruments. Les productions sont dansantes, avec des moments plus lyriques aussi. Et, surtout, il y a cette énergie qui nous est propre !

CONCERTS

15 avril au Rock & Trolls Festival à Leuze

16 avril au Reflektor à Liège

7 mai au Godifest à Godinne

8 mai à l’Inc’Rock à Incourt

3 juin au Kino Corso à St Vith

21 juillet au Kingdom Festival à Genappe

22 juillet aux Francofolies de Spa

20 janvier 2023 à l’Open Music Jazz Club à Comines

Doowy a tout pour plaire !

Pourquoi on aime le Food Market de la Gare Maritime

Mots : Servane Calmant

Photo : DR

Chanteur, auteur, compositeur, producteur et musicien multi-instrumentiste, le Bruxellois Thibaud Demey alias Doowy, 28 ans, dévoile son projet solo, « Contre-Nuit », un EP 6 titres qui le ramène à ses premiers amours, la chanson française. Rencontre.

Grâce au titre « L’eau du Bain », vous devenez la « Découverte des médias francophones publics » de 2021. Est-ce un bon tremplin ? « A tout vous avouer, je ne connaissais pas ce ‘prix’ avant de le remporter ! Mais il s’agit d’une franche reconnaissance de nouveaux talents francophones. D’une manière très concrète, cette promo a permis à « L’eau du Bain » d’être largement diffusé par les stations participantes… »

Le single « Te plaire », à la sonorité très électro-pop, me semble le plus « radiophonique » du EP… A ce propos, comment on écrit une chanson radiophonique ? « Quand on commence une composition, on ne sait absolument pas si elle sera radiophonique ou non. J’ai l’impression que les titres plus dansants passent plus facilement sur les ondes… En fait, c’est une question que je me pose aussi et à laquelle je n’ai pas de réponse ! (rire) »

Contre-nuit » invite à écouter de la chanson française … « ‘Te Plaire’ est la seule chanson électro-pop, d’un album effectivement orienté chanson française. J’ai des goûts très éclectiques, mais j’adore Serge et Charlotte Gainsbourg, Balavoine, Jacques Dutronc, Julien Doré, Hervé, Tim Dup, l’Impératrice … Ils sont clairement une source d’influence. »

Ce premier EP parle de la nostalgie des vacances, de la vulnérabi-

lité des hommes, du décès de votre mère… Comme une mise à nu ? « C’est peut-être en effet un album très introspectif. Le décès de ma mère m’a fait grandir, mais il m’a rendu peut-être plus nostalgique qu’on ne l’est à 29 ans. Attention, je le vis bien, avec beaucoup de bienveillance avec moi-même. Mon intention de départ n’était d’ailleurs pas d’accoucher d’un album introspectif. Au contraire, il est porteur de thèmes universels qui touchent le plus grand nombre. La nostalgie des vacances que l’on a toutes et tous ressentie pendant la pandémie, les relations à sens unique où on se retrouve coincé entre l’envie de rester et de partir, la mort d’un proche, l’addiction, les brimades au temps de l’adolescence, sont des sujets qui parlent à beaucoup de gens … ».

En tant que musicien pour Mustii et Lost Frequencies, la scène vous connaissez ! Mais quel a été le déclic pour l’affronter seul ? « L’idée de devenir auteur-compositeur trottait dans ma tête depuis quelques années. Pendant le confinement, j’ai eu du temps pour moi et pour composer. Et la chance de pouvoir faire la première partie d’Hervé – que j’adore – au Reflektor à Liège et au Botanique à Bruxelles. »

Etre auteur/compositeur/arrangeur/producteur, c’est forcément plus de liberté ? « Oui, mais ! (rire). C’est une façon d’être libre, ce n’est pas la seule. Composer en groupe, c’est enrichissant également et surtout plus rassurant. Dans l’aventure en solo, il y a le mood Team Spirit qui fait défaut, personne pour vous mettre en confiance, ou pour la booster.»

Quelle est la première personne à laquelle vous faites entendre vos nouvelles compositions ? « Sans hésiter : ma compagne ! »

Contre-Nuit

« Je me représente la nuit comme cette part d’ombre qu’on a en soi, ces souvenirs, cette part de nostalgie et de mélancolie. Contre-Nuit, c’est l’envie de contrer les moments d’ombres par des morceaux solaires, doux, légers. C’est une façon de regarder nos histoires passées avec de la tendresse, les erreurs qu’on a pu faire, les événements heureux ou tristes qu’on a pu vivre, … et arriver à en rire. Ces parts d’ombre font partie de nous, elles ont forgé ce que nous sommes. » (Doowy)

CONCERTS

21/04 au Martin’s Hotel de Louvain-la-Neuve (showcase)

28/04 à l’Ancienne Belgique – Première partie de Konoba

22/06 au Botanique (Rotonde) – Release party

12/08 au Gedinne Summer Festival

Antoine Wauters, le doute est fondamental

Antoine Wauters

Le doute est fondamental

Antoine Wauters

Le doute est fondamentalMots : Ariane Dufourny

Photo : Bénédicte Roscot

Poète et romancier belge, Antoine Wauters a marqué les esprits avec « Mahmoud ou la montée des eaux » qui a décroché, entre autres, le Prix Marguerite Duras en 2021. Avec « Le Musée des contradictions », son nouvel opus, il fustige avec la puissance de son verbe, les maux de notre société. « Est-ce un livre désespéré ? Oui ! Est-il également plein d’espoir ? Oui ! » Rencontre.

A la lecture du « Musée des contradictions », on fait connaissance avec douze protagonistes, leurs vies, leurs questionnements, leurs tiraillements. Vous sentez-vous particulièrement proche de l’un d’entre eux ? Le coup d’envoi du roman, c’est le premier discours, celui des jeunes. J’ai été très sensible à la manière dont le confinement à bouleverser leur vie. Ils ont vu leur horizon se réduire à néant. Ne plus pouvoir se rendre sur la côte belge, se baigner et se régénérer un peu, m’a fait terriblement mal au cœur. Quelle violence ! Le monde fermé à double tour, le trousseau de clés jeter au vent …

« Le Musée des contradictions », un titre accrocheur ! Êtes-vous à l’image de cet intitulé ? C’est un livre très personnel. Je suis présent dans chaque tiraillement, chaque questionnement, chaque contradiction, de chacun de mes protagonistes.

Étiez-vous prédestiné à écrire ? Je viens d’une famille où on lisait peu. Mes premiers souvenirs de livres remontent à Tintin, que me racontait mon grand-père, un excellent conteur d’histoires. Mes premières lectures sont tardives. Elles datent de ma rhéto où j’ai découvert Marguerite Duras. J’ai compris à quel point l’écriture est fascinante et la liberté qu’elle offre, notamment celle de choisir des mots parfois incongrus.

Enfant, vous étiez passionné d’athlétisme. Votre accident, un booster ? Bizarrement, il y a des ponts entre l’écriture et l’athlétisme. Comme une grande liberté ! La course, la vitesse, le sprint, le saut en longueur, étaient mes plaisirs d’enfant. Mon frère a été champion de Belgique de sauts en hauteur et comme lui, j’étais un athlète de bon niveau. A l’adolescence, une blessure a mis fin aux compétitions. Je me suis alors désintéressé du sport, privilégiant la musique et le monde de la culture. Un accident de parcours en somme.

Pensez-vous que chacun d’entre nous, hésite, souffre, espère et doute ? On doit tous faire semblant d’avoir des avis assez tranchés, presque choisir son camp et se justifier alors qu’on est plein de tiraillements et pas très sûr de soi. Fondamentalement, douter est important !

Est-il impossible d’accorder nos pensées à nos actes ? C’est la véritable question du livre ! On le remarque chaque matin en se disant « je vais être plus responsable, plus écolo » et une heure plus tard, on n’assume plus forcément. Ou encore : « aujourd’hui, je vais enfin dire ce que je pense à mon patron !» mais, dans la vraie vie, c’est très difficile d’être cohérent. Tout comme pour la Covid où un matin, on veut se faire vacciner et, le lendemain, on remet tout en question. Avoir la certitude de convertir nos dires en actes, est-ce souhaitable ? J’aime l’idée de pouvoir être ambivalent et de suspendre son jugement.

Quelle réaction espérez-vous susciter chez vos lecteurs lorsqu’ils achèveront la lecture de votre livre ? Ce qui me rendrait le plus heureux est qu’on cesse d’opposer l’espoir et le désespoir. Le livre l’évoque. Alors, est-ce un livre désespéré ? Oui ! Est-il plein d’espoir ? Oui ! Le livre raconte les oppositions qui ont été construites selon un système de valeur qui confronte le bien et le mal, la vérité et le mensonge, la lumière et l’opacité. Pour moi, ces principes vont main dans la main, l’un n’empêche pas l’autre.

Kevin Douillez, l’urgence de peindre

Kevin Douillez

L’urgence de peindre

Mots : Agnès Zamboni

Photos : Estelle Parewyck

Des œuvres qui transpirent l’énergie, des couleurs qui claquent, une virilité en demi-teintes affichant les contradictions de l’être. Entre la douceur des tons et la brutalité du geste, Kevin prend le risque de se dévoiler pour manifester sa vérité.

Quel a été votre parcours avant la peinture ? Je suis né en 1990 près de Binche. J’ai développé une connexion très forte avec mon frère jumeau. Nous ne nous sommes jamais séparés durant notre adolescence. Sur les bancs de l’école, où l’ennui s’est très vite installé, une seule chose était capable de retenir mon attention : la création. Hypersensible, je développe depuis toujours une sensibilité au monde de l’art et à la majesté culturelle qui en émane. Je me suis refusé aux sports virils propres à ma génération pour commencer la poterie et ensuite la peinture qui m’ont amené à une maîtrise du geste et à son lien avec le mental. Le goût de la liberté l’a emporté sur mes études et, très vite, j’ai commencé à travailler dans l’entreprise familiale comme paysagiste, un métier qui utilise les 5 sens. Puis j’ai déménagé à Bruxelles pour me lancer dans l’entrepreneuriat, j’ai ouvert un restaurant à Bruxelles. Très rapidement, le côté créatif de mes activités a disparu pour laisser place au stress lié à la recherche de la rentabilité et j’ai décidé de revendre l’établissement. Aujourd’hui, je prends conscience de l’importance de ma rencontre avec l’antiquaire Stéphane Cauchies qui m’a appris à chiner les beaux objets, à les repérer place du Jeu de Balle et à les revendre sur un second marché. Au courant de mes ambitions de revenir à la conception, c’est lui qui m’a proposé de partager un atelier à Forest…

Comment se sont déroulés vos débuts ? Autodidacte, j’ai commencé à peindre car c’était, pour moi, comme une forme de thérapie. Chaque coup de pinceau, chaque tableau commencé et terminé me permettait d’extérioriser. D’une certaine façon, je n’avais rien à perdre puisque j’avais tout perdu. De toute mon âme de toutes mes forces, j’ai commencé à peindre avec rage et détermination. Mon entourage unanime m’a poussé à me surpasser et à me diriger dans cette voie. En janvier 2020, j’ai été remarqué par l’agent d’artistes Ohana Nkulufa avec laquelle j’ai organisé ma première exposition dans une galerie bruxelloise rue Saint-Georges. Elle s’intitulait Thérapie : tout était dit. Et le succès était au rendez-vous. Puis il y a eu la pandémie et le premier confinement qui m’ont poussé à renforcer ma maîtrise dans les réseaux sociaux pour permettre à mes toiles de rencontrer leur public. 40 % de mes toiles sont désormais dans des collections à l’étranger. En mars 2021, la galerie Nardone m’a proposé un solo show, avec 23 de mes toiles, qui s’est terminé par un sold out. Pris dans cette dynamique, j’ai monté ma société et engagé une équipe. Puis j’ai été remarqué par l’agent et marchand d’art Nathan Wisniec Brachot qui me représente aujourd’hui et notamment dans le cadre de l’exposition « The Colorful Thruth ».

Quelles sont les particularités de votre technique ? Je mixe les techniques et les outils, peinture à l’huile, à l’acrylique, crayon, pastel. Je travaille avec des chiffons, des bouts de bois, des pinceaux, tout ce que je trouve sous la main… Je peins dans l’amour et la haine. Je laisse parler mes émotions, mon ressenti et mon intuition et laisse ma vérité se déclarer. Je construis et je déconstruis en permanence. J’accroche et décroche mes émotions sur la toile, j’explore plusieurs approches picturales qui ont toutes un point commun avec ma démarche : l’authenticité. Je gratte, j’enlève, je rajoute des morceaux. Je retourne la toile tout en travaillant avant de lui donner son sens définitif. J’exprime ainsi toute la difficulté intérieure, de faire des choix et d’assumer notre vulnérabilité. J’interroge les tiraillements et les questionnements inconscients qui nous rallient au principe de décision et d’acceptation dans une quête d’équilibre. Je suis porteur d’une particularité neurologique rare, la synesthésie. Elle permet d’associer plusieurs sens, des couleurs à des goûts, des sons à des formes géométriques, et vice versa. On aperçoit d’ailleurs, dans certaines de mes toiles, des personnages, des formes géométriques qui s’élèvent, nés de cette combinaison des facteurs sensoriels…

Quelle a été votre évolution esthétique en 2 ans ? J’ai peint plus d’une centaine de toiles à ce jour et cette pratique est désormais une philosophie thérapeutique. Au début, mes tableaux se dirigeaient plus vers un style figuratif comme les portraits de mon frère jumeau et de moi-même, parmi mes premières œuvres, vendues aussi à un homme qui avait une jumelle. Aujourd’hui, je trouve cela trop plat car je suis à la recherche de matières, de textures. Je rêve de manier un jet à haute pression ou de brûler mes toiles au chalumeau pour aller plus loin. Toujours rien à perdre, j’ai envie de tester plein de choses, la sculpture, la performance. Mon absence d’enseignement théorique me donne toute la liberté d’aller où j’ai envie et de me lâcher. J’écoute les conseils pour ne pas les suivre, je fais le tri dans les critiques. Mes œuvres sont d’abord appréciées pour le dynamisme et la joie de vivre qu’elles véhiculent et cela doit rester important.

Barbara Abel, qui est le véritable meurtrier d’un être qui se suicide ? Lui, sans doute. Et puis tous les autres, aussi.

Barbara Abel

Qui est le véritable meurtrier d’un être qui se suicide ? Lui, sans doute. Et puis tous les autres, aussi.

Mots : Ariane Dufourny

Photo : Melania Avanzato

De Barbara Abel, on est super fan ! On retrouve la reine du thriller belge dans « Les Fêlures » qui nous tient en haleine de la première à la dernière page. Personne n’en sortira indemne ! A quoi reconnait-on un thriller exceptionnel ? C’est celui qu’on regrette de terminer, tellement l’envie de le relire devient obsessionnelle. Plus passionnant qu’une série addictive ou qu’un date !

En 2002, « L’instinct maternel » recevait le Prix du roman policier du festival de Cognac. 20 ans d’écriture teintée de suspense, 14 thrillers psychologiques. Quelle est la recette de votre succès ? Je suis exigeante. Je dois être ma première fan !

Vos romans, des thrillers psychologiques dans toute leur splendeur. Où trouvez-vous votre inspiration ? Dans la vie de tous les jours, évidemment (rire). Je m’inspire du quotidien, d’un fait divers, de rencontres, d’histoires qu’on me raconte. En découle une réalité crédible.

Votre nouveau thriller s’intitule « Les Fêlures. Son élément déclencheur ? Un procès d’assises auquel j’ai assisté pour les besoins d’une série que je co-écrivais. Ce procès jugeait un homme qui s’était suicidé avec sa compagne, sauf qu’elle ne s’est jamais réveillée et que lui a survécu. Dans le roman, l’amorce est identique, mais les personnages différents.

Êtes-vous une personne angoissée ou marquée par un passé chahuté, pour raconter des histoires aussi meurtries ? J’ai vécu des drames comme tout le monde : le divorce de mes parents, la mort de mon papa… Mais aucun drame incroyable. Je ne suis pas une angoissée, mais mon imagination conçoit très vite les catastrophes qui pourraient découler de certaines situations. J’ai une grande capacité à imaginer le pire !

« Les Fêlures », celles de vos personnages sont profondes. Avez-vous pris conseil auprès de psychiatres ou psychologues pour les dépeindre ? Je fais beaucoup de recherches. Il y a un outil extraordinaire : Internet ! Je fais aussi appel à des professionnels. Pour « Les Fêlures », j’ai notamment contacté mon médecin traitant et un diabétologue.

L’insuline serait-elle l’arme fatidique pour un crime parfait ? Oui ! Ce fut confirmé par ce diabétologue. Je cherchais un produit qui donne la mort et qui a la caractéristique de disparaître de l’organisme post-mortem. Une arme assez redoutable car les médecins légistes ne la détectent pas lors de l’autopsie. Des overdoses d’insuline pourraient être des meurtres jamais détectés…

Ne craignez-vous pas de donner des idées ? Quelle horreur ! Dans la majorité des cas, le diabétologue a précisé que les gens ne mourraient pas et pouvaient être sauvés. Une personne n’est pas l’autre. J’avais besoin de gens qui meurent, alors j’ai ajouté de l’alcool et de la morphine.

En somme, à vous lire, c’est la recette du parfait assassin ? Pour un autre bouquin, j’ai discuté avec mon garagiste. Je voulais trafiquer les freins d’une voiture pour provoquer un accident. Il m’a rétorqué : rassurez-moi, c’est bien pour un roman ? (Rires).

Au coeur de vos romans, aucun tueur en série mais des familles dysfonctionnelles. Pourquoi les névroses familiales vous inspirent-elles autant ? Car le lecteur peut s’y identifier ! Les familles dysfonctionnelles sont plus proches de moi, de nous, qu’un tueur en série. Un psychopathe est malade, il ne m’intéresse pas. En revanche, nos fragilités, ce qui nous blesse, nos émotions mises à nu, quel fabuleux terreau pour un roman !

Serions-nous tous des assassins qui s’ignorent ? Oui, heureusement la plupart d’entre nous ne passent jamais à l’acte. L’homme jugé pour le meurtre de sa maîtresse était tellement gentil que sa femme, ses enfants, ses parents, ses frères, ses sœurs, ses amis, ses voisins, ont témoigné en sa faveur…. Comment un homme qui ne ferait pas de mal à une mouche en vient à « tuer » ? C’était un suicide, il l’a tuée par amour parce qu’elle souhaitait mourir.

Quelle est votre secret pour provoquer autant d’émotions ? Je ne raconte pas tout de la vie de mes personnages. Dans « Les Fêlures », à l’image de cet homme conduit jusqu’au banc des accusés dans ce procès d’assises, j’ai construit ce roman avec des anecdotes du passé et du présent, par petites touches.

Votre roman « Derrière la haine » a été adapté au cinéma par le réalisateur belge Olivier Masset-Depasse en 2019. Son film, « Duelles », interprété par les actrices belges Anne Coesens et Veerle Baetens, a remporté 9 Magritte du Cinéma ! Anne Hathaway et Jessica Chastain ont repris leur rôle dans « Mother’s Instinct », le remake hollywoodien. « Le Diable s’habille en Prada » débarque dans votre univers ! Quel est votre ressenti face à un tel succès ? Quand Olivier m’a parlé de ce projet en 2018, j’ai mis l’info dans un coin de ma tête. Maintenant que je sais que le tournage a lieu du 25 mai au 4 juillet 2022… Oui, c’est fou, incroyable !

Nathalie Campion, dualité en noir et blanc

Nathalie Campion

Dualité en noir et blanc

Mots : Agnès Zamboni

Photo : DR

Avec une troisième exposition, Nathalie Campion confirme l’originalité de son style qui exprime la puissance et la fragilité du monde naturel, au travers de sculptures en céramique anthropomorphes et organiques. Dans ses œuvres, le corps discret apparaît, refusant l’idée du spectaculaire.

Comment la céramique est-elle entrée dans votre vie ? Après une carrière professionnelle très active entre Paris et Bruxelles, elle y est entrée tardivement et instinctivement, presque de façon primaire voire primitive, comme une envie de toucher la terre, un retour aux sources. Bien qu’ayant suivi quelques cours et participé à des résidences, je me considère comme autodidacte. J’ai d’abord emprunté les chemins exploratoires avec les frustrations et les incertitudes qui les accompagnent et j’ai passé beaucoup de temps à mettre au point mes propres émaux. En tant que céramiste, on se doit de les développer soi-même. Aujourd’hui, mon travail dépasse cette notion et ce complexe de « non » couleur. Grâce à Joseph Culot, fils du célèbre céramiste belge Pierre Culot, j’ai eu la chance de pouvoir bénéficier de l’atelier, ce qui m’a donné le besoin d’entreprendre un travail artistique. Il y a 3 ans, j’ai exposé pour la première fois chez OV Project et à Art Brussels, puis, l’année dernière, chez Spazio Nobile, dans le cadre d’un show collectif.

Pourquoi le noir et le blanc ? Mes pièces sont toujours noires ou blanches, quoique …, j’ai rajouté très discrètement une touche de vert/bleu. C’est une dualité et un contraste qui correspondent à mon caractère entier, le miroir de ma personnalité. Je suis noire ou blanche, je ne fais jamais dans la demi-mesure comme dans la demi-teinte. J’avance sans doute trop vite. Je peux mener une vie rustique dans mon atelier chauffé au feu de bois et me retrouver, le lendemain, en talons aiguilles, dans une soirée.

Le noir, comme le blanc, c’est franc, c’est la pureté, la transparence, l’honnêteté. Ce sont des couleurs exigeantes qui permettent un territoire infini, ne se limitant pas au monochrome ou aux symboliques qu’elles véhiculent, telles la mort et la lumière. Intransigeantes, elles ne laissent rien passer au niveau de la structure. Je les travaille avec plusieurs niveaux et superpositions ou techniques d’application différentes ; en céramique, quand on ouvre le four, on n’a aucune certitude. On retrouve ce concept de forces antagonistes dans mon travail de la terre. Ma technique est particulière : un modelage brut et sculptural, auquel j’associe des lamelles de terre finement découpées comme un orfèvre. Je façonne des plaques dans lesquelles je les découpe, une à une, avec précision et délicatesse. Les lamelles recouvrent le corps central de la pièce, telle une écorce dont elles protègent le tronc.

Quelle évolution se dessine dans vos dernières pièces ? J’ai voulu me confronter aux grands formats et travailler autour du corps, l’associer à la nature qui est salvatrice et indissociable de l’homme.

La pièce majeure est « Le Gisant », une œuvre qui mesure 1,65 m de long, un travail anthropomorphe complexe, réalisé en 3 morceaux. Je suis partie de mon corps. Lorsqu’un corps est enseveli dans la terre, il l’enrichit et provoque un renouvellement, une renaissance, une repousse. Dans cela, il n’y a rien de morbide, la mort est une continuité pas une fin en soi car la nature est la plus forte. C’est aussi une métaphore de ma vie. Toutes mes nouvelles pièces sont des corps mis à nus, à peine enveloppés, la révélation d’une vérité sans déguisement.

Quelle est la prochaine étape ? J’avais envie d’appréhender d’autres médiums et l’espace, c’est pourquoi j’ai entrepris une nouvelle formation à l’Académie de sculpture. Je peins, je fais de l’aquarelle, pour l’instant, j’apprends. Là-bas, je ne touche plus la terre. J’ai fait une vidéo, je me suis mise en scène dans les bois, une femme dénudée qui se métamorphose en argile… un retour à la terre. Paradoxalement, je veux sortir, de la terre, je veux aller ailleurs, plus loin à la recherche d’absolu. J’accepte la prise de risque et prends conscience de toute la joie que cela lui procure. Une nouvelle résidence au Mexique m’attend dès le second trimestre 2022. Peut-être que ce voyage me donnera envie de couleurs ?

En collaboration avec l’atelier Jespers :

The Solo Project-Contemporary Air Fair 22

Circularium, Liverpool Hall 1

Liverpool Street – 1070 Bruxelles

Du 28 avril au 1er mai 2022

(mercredi 27 avril de 17h à 22h, VIP)

Instagram : nathalie.campion